Hanna escuchó flautines, tambores y voces resonando con una alegría fuera de lo común. ¿Qué estaría ocurriendo?

Diciembre, los rayos del astro rey calientan los verdes campos del prado de la Estrella, donde un numeroso rebaño pasta, guiado por una simpática jovencita llamada Hanna. Hija de Pedro, experto pastor, tenía 12 años, pero desde los 7 su padre venía instruyéndola en el arte de guiar ovejas. Era alta, delgada y llevaba el habitual velo sobre la cabeza, que enmarcaba su fisonomía siempre alegre. Le gustaba vestir una túnica verde clara, con una faja lila a la cintura y delantal del mismo color que su velo.

Para Hanna, su trabajo no le era penoso. Conocía a cada ovejita como la palma de su mano: sabía qué tipo de pasto le gustaba a cada una, animaba a las perezosas, sabía cómo acelerar la marcha o frenarles el paso, e incluso las llamaba por su nombre. Y su rebaño no era pequeño: contaba con ciento doce cabezas, incluyendo la última que había nacido, cuyo nombre era Bethel.

A su vez, las ovejas conocían muy bien a su esmerada pastora, parecía que la entendían y la distraían durante las largas tardes que pasaba en el campo.

De regreso a su casa, Hanna recogía el rebaño en el redil, cerciorándose de que ningún animal estuviera faltándole.

En una ocasión, cuando el sol ya se despedía lentamente dando paso a las estrellas, Hanna comenzó la revista de su «tropa»:

—¡Agnus!

—Béee.

—¡Sarah!

—Béee, béee.

—¡Bethel!

Silencio…

—¡Bethel! ¿Bethel? —ningún balido se escuchó.

Esta ovejita aventurera solía alejarse del conjunto en busca de piedras y otros obstáculos que pudiera saltar… Y esta vez fue demasiado lejos.

«¡Bethel se ha perdido! He perdido a mi oveja más frágil… ¡Oh Yahvé! ¿Qué va a pensar papá? Ciertamente se enojará. Y la Bethelecita, en la oscuridad, a solas, a merced de los hambrientos lobos…», pensaba Hanna mientras corría aprensiva en busca del auxilio paterno.

Cerca ya de casa, escuchó flautines, tambores y voces que sonaban con una alegría fuera de lo común. «¿Qué estaría ocurriendo? ¿Habrían encontrado a la oveja perdida?».

Al entrar reparó que el lugar estaba lleno de gente: pastores de varias regiones se encontraban allí preparándose con entusiasmo para emprender una jornada, cuando, en realidad, el horario invitaba a un anhelado descanso… «¿Qué es lo que sería tan importante?», se preguntaba la niña, sin comprender nada.

—¡Hanna! ¡Aleluya! ¿Estás preparada para el encuentro? Todos te estaban esperando.

Le decía Isabel, su gran amiga, que se acercó a ella.

—¡¿Encuentro?! Yo estoy buscando… —respondió la joven pastora.

—¿Acaso eres el único habitante de Belén que ignoras la buena noticia?

—¿Qué buena noticia?

—Hanna, ¡el Dios de Abrahán, de Isaac, de Jacob, se ha compadecido de su pueblo! El ángel del Señor se nos ha aparecido diciendo: «Os anuncio una gran alegría: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor». ¡Las promesas se han cumplido!

—¿De verdad? ¿El esperado de las naciones ha bajado, por fin, a la tierra?

—¡Sí! Y podemos rendirle reverencia. Vamos, que ya es hora de marchar.

Entonces los pastores iniciaron su camino, sin mapa ni guía, solamente con fe en las palabras del ángel e inflamado deseo de contemplar al Mesías. La comitiva anduvo, anduvo y anduvo, entre «glorias» y «aleluyas», hasta avistar en la cima de una colina una gruta muy iluminada. «¡Seguramente está allí!», pensaron todos.

En ese instante, sin embargo, Bethel —la oveja perdida— vino a la memoria de Hanna. Enseguida se acordó del pasaje de Isaías: «Andábamos como ovejas extraviadas». Y meditaba en su corazón: «Así somos nosotros, más que la pobre Bethelecita. Pero Dios no nos ha abandonado, pues nació el Salvador de …

—¡Béee!

«Ese balido me resulta familiar… ¡Parece que es de mi Bethel!». Hanna se puso a mirar por todas partes y, de hecho, vio un bulto que subía en dirección a la gruta. Se apresuró, llena de esperanza, a fin de alcanzarla, pero, estando aún a cierta distancia, he aquí que un hombre cogió a la ovejita y se perdió en la oscuridad de la noche.

—¡Oh, no! Estoy segura de que era Bethel. ¡Pertenece a mi rebaño! —gritó la pastorcita.

Pedro, su padre, al percibir lo que pasaba, le advirtió:

—Hija mía, ¡adelante! Debemos saber sacrificar lo bueno por lo óptimo. Dios te recompensará el renunciar a tu ovejita. ¡El Mesías nos espera!

Ya a las puertas del lugar —que más se asemejaba a una catedral, de tanta bendición como flotaba en el ambiente— los piadosos campesinos se aglomeraban, llenos de veneración y respeto.

—¿Le veremos? —susurró un pastor.

—¡Chsss! Esperemos —respondió otro.

Entonces del interior de la gruta sale a su encuentro un varón noble, distinguido y muy paternal, digno hijo de David, el cual les dijo con singular afecto:

—Hijos míos, ¡ya os esperábamos! María, mi esposa os pide que tengáis la bondad de entrar. ¿Queréis?

Atónitos y eufóricos, los pastores ingresaron en la gruta.

Hanna dio una mirada más alrededor antes de entrar, ante la expectativa de encontrar a Bethel.

—Pequeña mía, ¿quieres ver al Niño Jesús? —le dijo el santo patriarca.

Aquella voz majestuosa y desbordante de cariño resonaba en Hanna como una música, una invitación a la confianza.

Pobre Templo de Jerusalén… Aquellas piedras frías superaban cualquier palacio. Los que allí adentran se sumergían en una atmósfera de admirativa alegría y sublime recogimiento, fruto de uno de los mayores misterios de nuestra fe, la Encarnación de Jesucristo.

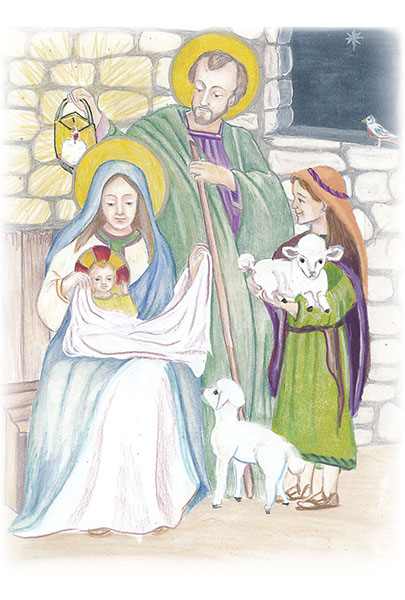

En el centro de la gruta estaba una mujer toda ella hecha de serenidad, María Santísima, contentísima de poder tener en sus brazos al Dios a quien podía llamar «Hijito». Los pastores se encontraban arrodillados alrededor de la madre y del recién nacido; menos Hanna, que fue la última en entrar.

Nuestra Señora posó su mirada sobre ella y, con un gesto, la llamó a su lado. Cogiendo la mano de Hanna, hizo que acariciara a su bebé que dormía. En ese momento el divino Infante, abriendo los ojitos, vio a la niña y le sonrió. Entonces, sacando la mano de dentro de la manta que lo calentaba, le señaló su lado izquierdo.

¡Oh sorpresa! Hanna vio bien cerca del Niño a su ovejita Bethel, puesta allí por el patriarca San José.

En nuestra historia, así fue cómo la pastorcita encontró su oveja extraviada. En la realidad, no obstante, Hanna y toda la humanidad desviada por el pecado son las ovejas perdidas que el Buen Pastor encontró y rescató, al asumir nuestra débil naturaleza. ◊