«Nadie puede ser juez y parte», reza el adagio popular. O bien, tomando las palabras de Nuestro Señor Jesucristo: «Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero» (Jn 5, 31). Quizá, querido lector, ya haya aplicado usted este principio, aunque de manera involuntaria, o que haya oído que lo aplicara otra persona —probablemente un no católico— a la doctrina de la infalibilidad pontificia.

De hecho, parece un circuito cerrado que el Papa afirme: «Como todo lo que digo es inerrante, declaro que no puedo errar». Es decir, la única garantía de que es infalible reside en su propia palabra. Sonaría como el quia nominor leo1 de la antigua fábula romana.

Pero la realidad se presenta muy distinta. Primero, porque ningún Papa creó el dogma de la infalibilidad pontificia; después, porque no todo lo que dice el Papa es infalible. Aclarémoslo…

El primado romano a lo largo de los siglos

Para empezar, debemos tener en cuenta que desde los comienzos de la Iglesia el Papa ha sido considerado la máxima autoridad de la Iglesia.

El primer testimonio de que la Iglesia Romana tiene primacía sobre todas las demás se encuentra en la pluma de un autor no romano, ya en el siglo i. San Ignacio de Antioquía, en su carta a los fieles de la comunidad de Roma, la llama «la Iglesia que preside en la región de los romanos […], que preside a la caridad».2 Cabe señalar que algunos teólogos interpretan la palabra caridad como una referencia a la Iglesia universal; otros, en cambio, afirman que significa la totalidad de la vida sobrenatural y, de esta forma, la Iglesia Romana tendría autoridad para guiar y dirigir todo lo que se refiere a la esencia del cristianismo.3

También San Jerónimo, estando en Siria, le escribió al papa San Dámaso para consultarle sobre algunas cuestiones relativas a la herejía arriana y declara: «Yo, mientras tanto, clamo: quien se adhiera a la cátedra de Pedro, es mío».4 En la misma línea, San Ireneo explica que siempre ha sido necesario que toda la Iglesia, o sea, la totalidad de los fieles, esté unida a la Sede Romana, «a causa de su principado más excelente».5 Y a lo largo de los siglos se ha hecho famosa la expresión de San Ambrosio: Ubi Petrus, ibi Ecclesia.6

En fin, ahorremos a los lectores una larga lista de referencias a los Padres y doctores que defendieron la soberanía del Papa en la Iglesia, así como los fundamentos bíblicos de dicha doctrina. Citando el Concilio de Éfeso, celebrado en el 431, el Concilio Vaticano I lo resume bien:

«A nadie a la verdad le es dudoso, antes bien, a todos los siglos es notorio, que el santo y beatísimo Pedro, príncipe y cabeza de los Apóstoles, columna de la fe y fundamento de la Iglesia Católica, recibió las llaves del Reino de manos de Nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del género humano; y, hasta el tiempo presente y siempre, sigue viviendo y preside y ejerce el juicio en sus sucesores, los obispos de la Santa Sede Romana, por él fundada y por su sangre consagrada».7

El oro y la plata surgen de entre el trueno

Nos encontramos ya en el siglo xix. A pesar de las numerosas revoluciones, cismas y herejías por las que atravesó la Iglesia, una verdad no pudo ser borrada del corazón de los fieles: la máxima autoridad terrena del Cuerpo Místico de Cristo es el Papa.

Sin embargo, ¿en qué consistía esa autoridad? Algunos exageraban, porque pensaban que fuera absoluta en todos los ámbitos. Otros temían que una definición dogmática al respecto diera lugar a un abuso del magisterio eclesiástico.

En efecto, a lo largo de los siglos, el Santo Padre no siempre ha sido un modelo de santidad; el soberano de la Iglesia Católica ha tenido a veces una opinión política inapropiada; el timonel de la nave de Pedro ha cometido deslices…

Había llegado, pues, el momento —tras diecinueve siglos de fe implícita— de dejar perfectamente clara tal doctrina.

Se sentaba en el solio pontificio el Beato Pío IX. Habiendo acumulado ya veintitrés años en este ministerio —su pontificado fue uno de los más largos de la historia—, percibió claramente que, en una situación tan delicada, no había nada mejor que convocar un concilio ecuménico, esto es, una reunión de obispos de todo el mundo para tratar un asunto vital de la Iglesia.

Pío IX quería un concilio a la altura del tema en cuestión; su deseo era que participara en este momento histórico el mayor número posible de obispos. Así, más de setecientos dignatarios eclesiásticos entraban en solemne cortejo aquel 8 de diciembre de 1869, bajo un cielo que, como el monte Sinaí, presentaba su estruendoso homenaje a las nuevas tablas de la ley, las cuales, sin dejar de ser pétreas, estaban ahora representadas por el oro y la plata de las llaves del Pescador.

Comenzaba entonces el Concilio Vaticano I, que, habiendo empezado con los saludos de truenos celestiales, estaba destinado a terminar atacado por los terrenales…

El plan inicial del concilio, manifestado en el esquema Supremi Pastoris, pretendía tratar de la Iglesia y de la primacía del Papa. Sólo más tarde fue cuando Pío IX añadió el tema de la infalibilidad, que se incluyó en la agenda el 7 de marzo. Tras numerosas discusiones y contratiempos, la casi unanimidad de los padres conciliares votó por la infalibilidad pontificia —únicamente votaron en contra dos prelados—, la cual fue proclamada de un modo solemne el 18 de julio, de nuevo bajo el saludo celestial de los rayos.

El 19 de julio, el Papa suspendió durante unos meses las sesiones conciliares; en ese mismo día estalló la guerra franco-prusiana y las tropas francesas se retiraron de Roma, dejando el camino despejado para que los liberales italianos invadieran los Estados Pontificios. Incapaz de continuar el concilio, en octubre Pío IX suspendió las sesiones sine die, pero lo más importante ya se había conquistado: la proclamación del dogma de la infalibilidad pontificia.

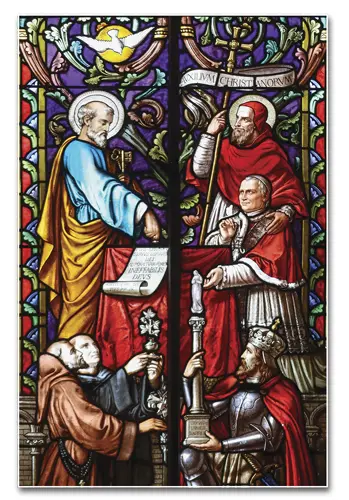

Pío IX declara el dogma de la Inmaculada Concepción – Iglesia de San Salvador, Plancoët (Francia)

Esto confirma lo que dijimos más arriba: ningún Papa creó este dogma —ya estaba vivo en la Tradición de la Iglesia, basado en las Escrituras, y fue explicitado y proclamado por decisión de un concilio ecuménico. Basta analizar qué se definió exactamente.

¿Es el Papa realmente infalible en todo?

La respuesta a la pregunta del epígrafe es simple: no.

Una curiosa paradoja rodea esa doctrina: la infalibilidad está garantizada para la persona del romano pontífice, aunque no se puede hablar propiamente de infalibilidad personal.

En otras palabras, el Papa, cabeza y jefe de la Iglesia universal —es decir, como persona pública— posee la infalibilidad, pero la persona particular del obispo de Roma no goza de tal privilegio.8 Por esta razón si, por ejemplo, renunciara a ese munus, perdería inmediatamente la excepcional asistencia del Espíritu Santo.

En consecuencia, el Papa es infalible sólo cuando hace uso de su autoridad en un acto en el que invoca de forma manifiesta ese privilegio, es decir, sentado simbólicamente en su cátedra pontificia —de ahí la expresión latina ex cathedra— y no cuando expresa sus opiniones personales.

Además, es necesario que el tema tratado se refiera a la divina Revelación, o sea, a cuestiones de fe o de moral. No será infalible, por tanto, un pronunciamiento pontificio sobre asuntos políticos, sociales, ecológicos, etc.

Guía, modelo y esperanza

Hechas estas consideraciones, puede quedar una duda: sabemos que el Papa no es un tirano, que invente doctrinas a su antojo, y hemos visto que únicamente es infalible bajo ciertas condiciones, tan restringidas que pocos pronunciamientos verdaderamente infalibles se han hecho desde Pío IX; ¿concluiremos de esto que un fiel católico puede vivir desconectado del romano pontífice, siempre que siga la doctrina infalible proclamada a lo largo de los siglos? ¡En absoluto!

Aunque la infalibilidad pontificia se limite a cuestiones de fe y moral, y el primado romano se refiera a la disciplina de la Iglesia universal, el Papa no es meramente una especie de baliza que hay que seguir sólo para no extraviarse.

«Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del Infierno no la derrotará» (Mt 16, 18); «Apacienta mis ovejas» (Jn 21, 17). Estas palabras del divino Maestro a San Pedro no lo muestran simplemente como el poseedor de una autoridad, como juez y árbitro. También indican que el sumo pontífice es además —y, nos atreveríamos a añadir, principalmente— el Pastor supremo, el padre de todos los fieles, el dulce Cristo en la tierra.

El sentido de los fieles, por tanto, tiene el derecho y el deber de mirar al obispo de Roma como un guía, un modelo, una esperanza.

Guía, porque por su magisterio —no sólo el infalible, sino también el ordinario— es fuente de enseñanzas relativas a la fe.

Modelo, porque el Santo Padre no tiene únicamente la obligación de ser santo, como todos los demás bautizados, sino que, como vicario de Cristo, el propio Salvador le concede de manera superabundante gracias para que su vida sea un modelo para las ovejas. Le basta con que no oponga resistencia a la acción divina.

Esperanza, porque en un mundo caótico y desestabilizado como el nuestro, donde se presentan tantos guías ciegos y tantos falsos modelos, donde la verdad es tergiversada u ocultada, el bien, negado y la belleza, mancillada, donde, en fin, la fe parece excluida de las instituciones y de las almas, nos acordamos de las palabras del Salvador: «Simón, yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos» (Lc 22, 32).

Dicho de otro modo, es un deber de todo católico dedicarle sus mejores sentimientos al Papa felizmente reinante y rezar para que sea siempre el «faro que ilumine las noches del mundo».9 ◊

La mayor fuerza moral del mundo

Escrito a principios de la década de 1940, con imágenes propias de la época, el artículo del Dr. Plinio, parcialmente transcrito a continuación, revela el siempre perenne poder de atracción del vicario de Cristo en la tierra.

Plinio Corrêa de Oliveira

Pedro, el primer pontífice, al recibir del Maestro las llaves del Reino de los Cielos, recibía antes su Corazón divino. Al poseer el Corazón de Cristo, capaz de amar a toda la humanidad, Pedro puede ser Cristo en la tierra. […] He aquí el augusto misterio que hace del romano pontífice el Padre universal de los pueblos, el próvido distribuidor del pan de la verdad, el guía seguro en los tortuosos caminos de la paz y de la justicia.

Desde hace veinte siglos, la humanidad lo reconoce como tal. A pesar de las luchas, las persecuciones, las aberraciones de todos los tiempos, individuos y pueblos, grandes y pequeños, en momentos de dolor y de desgracia, se dirigen a Roma, recurriendo a aquel que, sin distinción de casta o raza a todos escucha, a todos acoge, a todos consuela y bendice. La fuerza moral del pontífice es la misma de siempre, de hoy, de ayer, de todos los períodos de su historia. Es el punto de atracción de todas las inteligencias y de todos los corazones. Su majestad, sublime y excelsa entre todas, supera lo humano, alcanza lo divino. Rey de un estado pequeñito, se sienta en un trono que es la garantía de todos los tronos, porque es el gran infalible de la moral que defiende el orden más que el aparato de la fuerza y la bravura de los ejércitos.

Quien quisiera conocer, en su realidad, el poder moral del pontífice no tendría más que colocarse, un día solamente, en los primeros peldaños de la escalera que conduce al Vaticano. —¿Quién pasa? Interrogaría, maravillado, a cada instante. —Un adinerado caballero, hijo de ultramar. Ha viajado por todo el mundo; ha visitado todas las maravillas de la tierra. Ha reservado para el final la mayor de todas: antes de regresar a las islas de su Bretaña o a las capitales de su América, quiere ver al Papa de Roma. —¿Quién pasa? —Una hermana de la caridad, con su cándido velo ondeando al viento. Ha dejado un orfanato, un asilo, una escuela en el interior más desolado de la India: viene a besar los pies del Santo Padre, para volver, feliz, entre sus huérfanos y consagrarles toda su vida. —¿Quién pasa? —Un venerable prelado, de blanco cabello, cargado de años, consumido por la fatiga. Viene de Canadá, de las Montañas Rocosas o de las inmensas pampas de la América Meridional. Viene a ver al Santo Padre, a implorar su bendición. —¿Quién pasa? —El embajador del soberano más poderoso del mundo. Es protestante, pero no se retrae en rendir homenaje al septuagenario, que no es rey más que de un minúsculo estado, pero que es el Padre universal de todos los pueblos. —¿Quién pasa? —Un misionero de Japón, un religioso de España, un misionero de África. Vienen a contarle al vicario de Cristo el éxito de sus esfuerzos, fruto de su labor apostólica. —¿Quién pasa, con toda esa pompa, con todo ese cortejo? —Un príncipe cristiano, augusto descendiente de los antiguos guerreros que repelieron a los bárbaros, que libraron las cruzadas. Conservando en sus venas la sangre y en su corazón los sentimientos de sus abuelos, no tiene reparo en venir a depositar a los pies del Dulce Cristo en la tierra el tributo de su afecto, el homenaje de sus súbditos. —¿Quién pasa? —Un peregrino de Polonia, un monje de Armenia o de Siria, un hombre de letras, una humilde hija del pueblo, un librepensador, un capitán del ejército. Todos suben ansiosos esas escaleras. Recorren impacientes las salas del Vaticano para ver al anciano vestido de blanco, besarle las manos y los pies, oír su voz, recibir su bendición. Y luego, bajan radiantes de alegría, regresan dichosos a sus tierras, a sus hogares, a sus quehaceres, y nunca olvidarán ese día tan afortunado.

Esta es la historia de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año. Esta es la historia de cada siglo. Tal es la fuerza misteriosa, centro de la Roma nueva, que, partiendo del Vaticano, se irradia al mundo, toca corazones, lo penetra todo, lo mueve todo. Y cuando un alma afligida o devota no tiene la ventura de acercarse al Santo Padre para hacer un lamento o protestar su amor, ahí está, incluso de lejos, lanzando una mirada y un grito hacia el lado donde se alza, cual faro de justicia, la cúpula de San Pedro.

Felipe Augusto, rey de Francia, tratando de repudiar a su legítima esposa, Ingeburge, princesa de Dinamarca, se une a Inés de Merania. La desdichada reina, sola, en el exilio, lejos de los suyos, repudiada y despreciada por su infiel esposo, prorrumpe en un grito de angustia, pero también de una sublimidad sin igual: —¡Roma! ¡Roma! ¡Oh, qué hermoso es ese grito del alma oprimida, de la inocencia, de la víctima, invocando de Roma la justicia. […]

He ahí la fuerza moral del pontífice. La misma de ayer, la misma de hoy; la misma en el pasado, la misma en el futuro, la única capaz de salvar al mundo. ◊

«O Papa, Vigário de Cristo. A maior força

moral do mundo». In: Legionário. São Paulo.

Año XV. N.º 496 (15 mar, 1942), p. 1.

Notas

1 Del latín: «Porque me llamo león».

2 San Ignacio de Antioquía. Lettre aux romains, Salutation: SC 10, 125.

3 Cf. Quasten, Johannes. Patrología. 3.ª ed. Madrid: BAC, 1978, t. i, p. 78.

4 San Jerónimo. Epistola XVI. Ad Damasum Papam, n.º 2: PL 22, 359.

5 San Ireneo de Lyon. Adversus hæreses. L. III, c. 3, n.º 2: PG 7, 849.

6 Del latín: «Donde está Pedro, allí está la Iglesia» (San Ambrosio de Milán. In Psalmo XL, n.º 30: PL 14, 1082).

7 Concilio Vaticano I. Pastor æternus, c. 2: DH 3056.

8 Cf. Gasser, Vincentius. «Relatio in caput IV emendationes eiusdem». In: Mansi, Johannes Dominicus. Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio. Graz: Akademische Druck, 1961, t. lii, col. 1213.

9 León XIV. Homilía, 9/5/2025.