Conocer el amor inconmensurable del Buen Pastor por todas y cada una de sus ovejas es el mejor incentivo para emprender con entusiasmo las vías de la santidad.

Evangelio – IV Domingo de Pascua

En aquel tiempo, dijo Jesús:11 «Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas; 12 el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo las roba y las dispersa; 13 y es que a un asalariado no le importan las ovejas. 14 Yo soy el Buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, 15 igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. 16 Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo Pastor. 17 Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. 18 Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre» (Jn 10, 11-18).

I – Jesús, el rey bondadoso

La liturgia de este domingo pone en evidencia la figura del pastor, creada por el divino artífice para, en cierto momento, simbolizarse a sí mismo.

Por los labios del profeta Ezequiel, el Altísimo había denunciado a los malos pastores de Israel, esos monarcas y sacerdotes que procuraban sus ventajas personales en detrimento del rebaño confiado a ellos: «No habéis robustecido a las ovejas débiles, ni curado a la enferma, ni vendado a la herida; no habéis recogido a la descarriada, ni buscado a la que se había perdido, sino que con fuerza y violencia las habéis dominado» (34, 4). En consecuencia, les amenazó con castigarlos y, como santa y reparadora venganza, prometió: «Porque esto dice el Señor Dios: “Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré”» (34, 11).

Esta bella profecía se realizó plenamente, pero de modo inesperado, superando todas las expectativas. En efecto, la casa de Judá perdió el poder regio a partir del exilio babilónico, tiempo en que resonaron con fuerza los oráculos de Ezequiel; los malos pastores fueron depuestos por el Señor de los señores hasta la llegada del verdadero Hijo de David, el libertador de Israel.

Ese futuro Pastor se distinguiría por su bondad, es decir, por su Corazón rebosante de bienquerencia para con sus ovejas. ¡Y así fue! ¿Quién hubiera imaginado que la segunda Persona de la Trinidad asumiría nuestra naturaleza en el seno virginal de María Santísima para traer la salvación al género humano descarriado por el pecado? Sí, el Verbo eterno hecho carne se constituiría en Pastor de Israel, como lo había anunciado Ezequiel: «Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar —oráculo del Señor Dios» (34, 15).

Narran los Santos Evangelios que, recorriendo las ciudades y aldeas, Jesús se compadecía de las muchedumbres que lo seguían, «porque estaban extenuadas y abandonadas, “como ovejas que no tienen pastor”» (Mt 9, 36). Así pues, como pastor lleno de suavidad, delicadeza y amor, les enseñó muchas cosas. Este afecto dadivoso del Señor se manifestó en numerosas ocasiones a lo largo de su vida pública, culminando con el perdón otorgado a sus verdugos en la cruz.

He aquí al monarca más tierno, fuerte e insuperable enviado por el Padre con el fin de redimir y de conceder descanso a los que luchan por su propia santificación: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11, 28).

A ese rey, que nos amó hasta el final, el Evangelio del cuarto domingo de Pascua nos lo presenta en todo su fulgor, gracia y encanto.

II – «Yo soy el Buen Pastor»

San Juan narra en el capítulo noveno de su Evangelio la curación de un ciego de nacimiento, episodio impactante y no sin ciertos rasgos de ironía, los cuales llevaron la humillación de los fariseos al extremo. En el capítulo siguiente vemos al Señor explicando a su auditorio el porqué de tales prodigios obrados en favor de las ovejas más necesitadas. Al actuar de esta manera, le estaba dando al público que lo seguía los elementos suficientes para considerar las colosales diferencias existentes entre Él, el Buen Pastor, y los asalariados, es decir, los miembros del sanedrín.

El Buen Pastor y el asalariado

En aquel tiempo, dijo Jesús:11 «Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas; 12 el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo las roba y las dispersa; 13 y es que a un asalariado no le importan las ovejas».

Al denominarse Buen Pastor, el Señor se compara a los cuidadores de rebaños, cuya misión consistía en encontrar exuberante pasto y organizar la defensa contra los ataques de los depredadores. Eran, sin duda, personas habituadas al sacrificio y a la vigilancia; sin embargo, ninguno de ellos, por muy celoso que fuera, estaría dispuesto a morir por sus ovejas. Jesús es, por tanto, un pastor nunca antes visto, sui generis, que lleva su amor por la grey al extremo de dar su vida para protegerla.

El asalariado, no obstante, busca únicamente su propio interés. Así, tan pronto como intuye el peligro en el horizonte abandona a sus custodiadas, que acaban siendo muertas y dispersas.

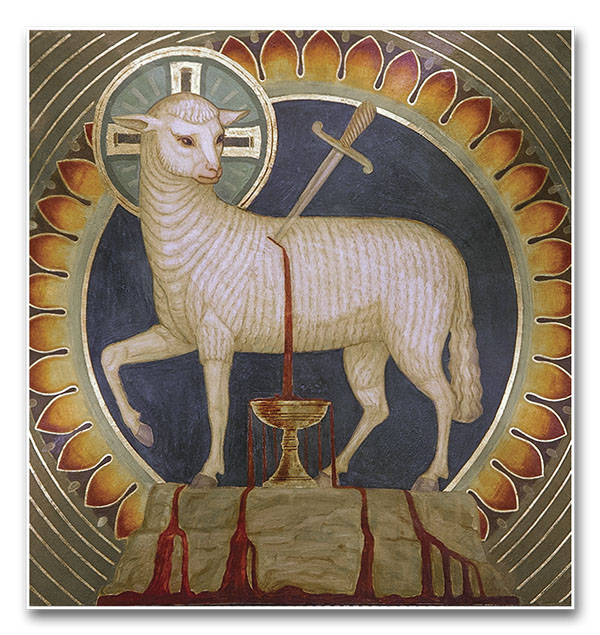

También es importante saber a quién se refiere el divino Salvador cuando menciona a los lobos. Por lobo se puede entender, en primer lugar, al demonio, al que San Pedro lo compara a un «león rugiente» que «ronda buscando a quien devorar» (1 Pe 5, 8). Los herejes o los falsos profetas son igualmente equiparados a tales fieras, pues desgarran al rebaño con sus mentiras y seducciones; y a ellos se les suman los tiranos que, mediante persecuciones cruentas o psicológicas, tratan de conducir a los fieles a la apostasía. A todas estas especies de lobos el Señor puso resistencia y, para vencerlos definitivamente, entregó su vida como cordero inmaculado.

Un amor divino, que excede todos los límites

14 «Yo soy el Buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, 15 igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas».

Jesús se alegra al repetir un estribillo que resuena con toda la fuerza y la dulzura de la palabra divina: «Yo soy el Buen Pastor». En los versículos anteriores lo era desde el prisma del contraste con el asalariado. Ahora, sin embargo, se presenta como tal por el hecho de tener para con las ovejas una relación similar a la existente entre Él y el Padre.

De hecho, el Señor conoce al Padre en cuanto Verbo de Dios y en cuanto hombre verdadero. En el primer caso, es la imagen perfecta del Padre, lo abarca y comprende por entero, amándolo con lazos de caridad infinita. Considerado en su humanidad, unida substancialmente a la divinidad, el afecto de Jesucristo por el Padre es el más grande de toda la Historia. Ningún ser humano puede conocer y amar a la primera Persona de la Santísima Trinidad con tanto ardor, dedicación y ternura como Él. Y en virtud de ese amor el Hijo, habiéndose encarnado en el seno virginal de María, quiso inmolarse en el Calvario.

De modo análogo, el Buen Pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen. Mediante el don de la gracia, concedido a la criatura racional por la Redención, se establece una correspondencia toda ella divina entre el Hijo unigénito y sus hermanos. Nos conoce a la luz del amor que el Padre posee por cada uno de sus hijos de adopción y nosotros lo conocemos en función de su divinidad y entrega en la cruz. Tales relaciones superan con mucho la convivencia existente entre simples hombres, por más perfectos o inteligentes que sean. Se trata de un verdadero comercio celestial, que se inicia en esta tierra y llegará a su plenitud cuando le veamos cara a cara.

Ahora bien, semejante amor debe traducirse en obras y, por ese motivo, Jesús vuelve a declarar: «Yo doy mi vida por las ovejas». Engendrado desde toda la eternidad por el Padre, el Hijo fue enviado al mundo a fin de rescatar a los hombres de la esclavitud al pecado y de la muerte. El precio que debía pagar era alto: derramar su sangre en la cruz, hasta la última gota. Obedientísimo en su humanidad, se hizo carne y llevó su amor a la más extrema manifestación, entregándose por nosotros como víctima de propiciación.

Consideremos el desmedido cariño que el Buen Pastor nos tributa, comprendamos la radicalidad de su sacrificio a nuestro favor y percibamos con claridad que amor con amor se paga, como explica San Juan en su primera epístola: «En esto hemos conocido el amor: en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos» (3, 16). He aquí el panorama que nos desvelan estos versículos: el de corresponder a la infinita caridad del Señor, disponiéndonos a buscar el bien de nuestro prójimo hasta dar la vida por él. Sólo quien posee tales disposiciones de espíritu puede decir que conoce al Buen Pastor, pues participa del amor que lo caracteriza, el cual ultrapasa todos los límites concebibles.

Las ovejas escucharán la voz de su Pastor

16 «Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo Pastor».

Nuestro Señor profetiza la venidera conversión de los paganos al anunciar la existencia de otras ovejas que, en el futuro, también serían conducidas por Él, constituyendo un único rebaño bajo la égida de un único Pastor.

Se trata de una grey enorme, descrita por el Apocalipsis en estos términos: «Después de esto vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritan con voz potente: “¡La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero!”» (7, 9-10).

¿Estaremos nosotros en medio de esa muchedumbre? ¿Tenemos la alegría de festejar nuestro triunfo junto al Señor y los bienaventurados? Para conseguir tal gracia —¡la más grande entre todas!— no hay más que una condición: oír la voz del Pastor. ¿Y qué significa esto? Pues prestar atención a las enseñanzas divinas del Redentor y ponerlas en práctica con fidelidad y perfección.

De este modo, nuestra filiación divina alcanzará el auge en la eternidad y gozaremos de una alegría sin fin, que no puede ser expresada con nuestro pobre vocabulario humano. San Juan así lo anuncia: «Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! […] Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro» (1 Jn 3, 1-3).

Vivamos con nuestra mirada interior fija en la gloria del Buen Pastor en el Cielo. Entonces recibiremos la fuerza para ser fieles en esta vida y, unidos a la inmensa grey de Cristo, cantaremos por siempre la gloria de sus victorias y conquistas.

El amor y la obediencia del Buen Pastor

17 «Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. 18 Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre».

El Señor prosigue y anuncia su resurrección: «yo entrego mi vida para poder recuperarla». Nadie sería capaz de infligir la muerte a Jesús sin su consentimiento. Por eso, aunque el sacrificio de la cruz haya sido fruto de una trama de los agentes del mal, jamás se habría llevado a cabo si no fuera por un designio divino, como revela el Salvador: «Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente».

Esta determinación voluntaria de enfrentar los dolores de la Pasión y el drama de la muerte por amor al Padre y a los hombres nos pone, una vez más, ante el inconmensurable afecto del Buen Pastor. Jesús hace hincapié de repetir las ideas en una cadencia casi poética para que nos compenetremos de las verdades enunciadas. Se trata de un misterio de entrega y de bienquerencia tan alto que nos cuesta comprender y, por tanto, se vuelve necesaria esa insistencia, con el fin de que el corazón humano sea favorecido a abrirse cada vez más a ese cariño tan especial.

Sin embargo, así como su muerte es voluntaria en su aceptación, su resurrección es igualmente querida: «Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla». Y así sucedió en la aurora radiante del Domingo de Pascua. En la Resurrección de Jesús está anunciada nuestra propia resurrección, en el caso de que nos decidamos a dar la vida por nuestros hermanos, como afirma San Pablo: «Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él» (Rom 6, 8).

Por último, el Señor declara categóricamente que ese era el mandato que había recibido del Padre. La vida del Cordero divino, inmolado sobre el altar de la cruz, estuvo toda hecha de obediencia. Por el hecho de conocer al Padre como nadie, Él sabía medir hasta qué punto el pecado lo injuriaba; por otra parte, comprendía el tesoro extraordinario que los hombres habían perdido con su rebelión. Pues bien, su amor por el Padre y total unión de voluntad con Él lo movieron a entregarse, con el fin de reparar la gloria de Dios ultrajada y rescatar a los hijos de Adán de las garras del demonio. La obediencia se convirtió en la medida de su amor, y también lo será para sus ovejas: «El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él» (Jn 14, 21).

III – Receptáculos de la caridad infinita de Jesús

El Evangelio de este cuarto domingo de Pascua nos presenta, a la manera de deslumbrantes fuegos artificiales, la bondad sin límites de Nuestro Señor Jesucristo, que supera cualquier capacidad imaginativa. En el Buen Pastor vemos la culminación de la entrega y del celo por las ovejas llevados hasta la muerte, y muerte de cruz.

No obstante, una duda podría empañar un poco ese panorama tan grandioso y benéfico para nuestras almas: la idea de que el Señor murió por una inmensa multitud, de la cual constituimos casi una ínfima porción. Nada más falso. Para desmentir tal objeción tenemos la parábola de la oveja perdida (cf. Lc 15, 4-6), en la que queda patente el amor de Jesús por cada uno de nosotros individualmente considerado. En ella el Buen Pastor deja a su rebaño en el aprisco y sale en busca de la oveja disgregada. Cuando la encuentra, la carga sobre los hombros hasta el redil y, a continuación, llama a sus amigos para festejar el hecho de haberla recuperado.

En realidad, si es cierto que el Señor murió por todos los hombres, sería aún más preciso afirmar que dio su vida específicamente por cada uno. Así lo expresa el Prof. Plinio Corrêa de Oliveira, maestro espiritual del autor de estas líneas, en una oración compuesta durante la conclusión de un retiro espiritual: «¡Oh, Señor Buen Jesús! Desde lo alto de la cruz dirigís hacia mí vuestra mirada de misericordia, que parece desear que, de mi parte, también yo levante la mía para consideraros. Sí, para consideraros en vuestra infinita perfección y en el insondable abismo de los dolores que padecéis… por mí. Porque sé muy bien que todos esos dolores, Señor, lo sufriríais sólo por mí o por otro hombre cualquiera, si éste fuera el único que dependiera de tales padecimientos para salvarse». Y San Pablo, con su contundencia habitual, lo afirma de modo perentorio: «Mi vida de ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí» (Gál 2, 20).

Esa íntima convicción de haber sido objeto directo y personal del amor redentor de Jesús debe marcar nuestros corazones a fondo, hasta el punto de transformarnos por entero. Así compenetrados seremos capaces de todos los sacrificios y de todas las renuncias para corresponder a los torrentes de su caridad infinita.

La mejor manera de comprender hasta qué punto ese afecto es dirigido a cada alma en particular es la contemplación del misterio de la Eucaristía. Tras la consagración de las especies del pan y del vino, en ellas ya no se encuentra la sustancia de esos alimentos, sino el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesús, nuestro Señor. Y en el divino banquete Él se da por completo, en un incendio de amor, estableciendo una relación exclusiva con aquel que comulga. En la recepción del Pan de los ángeles es donde se evidencia en nuestras vidas el desvelo del Buen Pastor por sus ovejas.

Acudamos a la Sagrada Mesa con fe encendida y ánimo bien dispuesto, con el fin de adorar a nuestro Redentor por el inconmensurable cariño con el que nos colma. Nos convertiremos de esta manera en dignas ovejas del redil del único y verdadero Pastor de nuestras almas, conscientes de ser amados por Él, cada uno, con una predilección sin límites. ◊