Deberíamos tomar conciencia de la necesidad vital de la verdadera justicia, que reconoce a cada uno lo que le pertenece y que, por la fe, sabemos que es dado por Dios.

«Sólo cuando seas víctima de una injusticia comprenderás verdaderamente, en profundidad, qué es la Justicia; más allá de cualquier definición o explicación que desde Cicerón y Ulpiano en adelante nos haya sido dada al respecto. Sólo cuando uno se siente víctima de una injusticia objetiva comienza a entender la importancia, o mejor aún, la indispensable necesidad de la justicia en las relaciones humanas, tanto en el ámbito civil como en el eclesiástico; porque cada vez que sufrimos una injusticia es como si una parte vital de nosotros nos fuera arrebatada».

En mis veinticuatro años de docencia he hecho siempre esa introducción en el curso de Filosofía del Derecho cuando tenía que abordar el tema de la justicia, de sus relaciones con el derecho y la ley, intentando de contextualizarlo todo en el ámbito de ese enigma que es la libertad humana, tratando de que los alumnos tomaran conciencia de que, al final, sólo se puede ser verdaderamente libre si se siguen ciertas reglas. Evidenciando que el problema no está en que haya o no haya reglas, sino única y exclusivamente en que éstas sean justas, puesto que el hombre, siendo por naturaleza llamado a vivir con los demás, no podrá realizar plenamente lo que es parte integrante de sí mismo.

Paradójicamente, incluso en una utópica sociedad anárquica, en la cual viniera a establecerse el principio de la total ausencia de reglas y de leyes, ¡todos se conformarían de hecho a una sola regla!

Llamativas injusticias

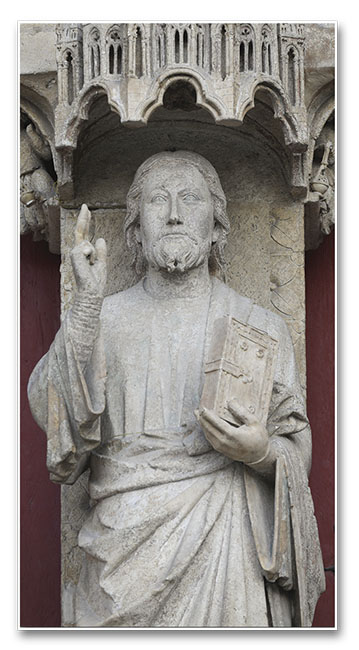

Entonces, al final, no se trata de fórmulas y definiciones, de principios abstractos que no se reflejan en la vida cotidiana, sino concretamente de tener como constante objetivo esta «regla de oro» que Cristo nos ha dejado: «Todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos; pues esta es la Ley y los Profetas» (Mt 7, 12).

Todo ello se me ha presentado de nuevo, con fuerza, hojeando estos días las noticias en varios periódicos o viéndolas en el telediario: primero, sobre el destino, entre otros muchos menos conocido, del estudiante Patrick Zaki, que está en «prisión preventiva» —y algunos en estos años han hablado de «guerra preventiva», con las consecuencias que todos conocemos…— desde hace más de un año en Egipto, por «presunta actividad subversiva», sin duda al aplicársele al pie de la letra la legislación en vigor; luego sobre el arresto —descarado y llegando a la tomadura de pelo, que en realidad no es más que «toma del poder», por este motivo: «posesión de cuatro walkie-talkies importados ilegalmente»— de Aung San Suu Kyi, la presidente legítima del Gobierno birmano, llevado a cabo por las fuerzas armadas que asumieron el poder por un año, imponiendo la «ley marcial»; por último, la condena a dos años y cinco meses del disidente ruso Alexei Navalny, que escapó de una tentativa de asesinato por envenenamiento. La decisión del juez se producía en el contexto del caso Yves Rocher de 2014, en el cual el opositor había sido declarado culpable por malversación de fondos. En la sala del tribunal Navalny alzó la voz diciendo: «Pido la liberación inmediata para mí y para todos los presos políticos. Este teatro es ilegal».

Estos son los casos más recientes y llamativos, pero ¿cuántas injusticias manifiestas se cometen en todo momento en las familias, en el lugar de trabajo, en el ámbito de las confesiones religiosas, en el mundo del deporte? A menudo y de buen grado todo esto sucede incluso con la justificación y la complicidad de una «ley», al igual que gracias a una «ley», a lo largo de los siglos, han sido quemadas personas, masacradas y exterminadas etnias, confinados en campos de concentración quién sabe cuántos seres humanos, marginadas en guetos diversidad de personas, confiscados sus bienes. En este sentido, suena como una amonestación que no se ha de olvidar lo que escribió Erich Kaufmann: «El Estado no crea el Derecho, el Estado crea leyes; y el Estado y las leyes están sometidas al Derecho» (véase al final de estas reflexiones el post scriptum).

Para que sea auténtica, la ley humana debe concordar con la ley divina

El sentido común nos hace reconocer, hoy —pese a que no fue lo mismo para quienes vivieron todo eso, obviamente…, por tanto, ¡a nosotros también nos puede pasar!—, cómo esas así llamadas «leyes» no podían, no eran verdaderas leyes, nada más tenían apariencia de eso, pero no lo eran por el simple hecho de que carecían de justicia. El gran Santo Tomás de Aquino1 subrayó de manera lapidaria esta triste verdad al recordar que en realidad no son leyes, sino más bien su corrupción, cosa que ocurre inevitablemente cuando la ley humana pierde su relación con la ley divina.

Lo más triste es que, de hecho, la mayoría de las veces son «formalmente» verdaderas en una determinada sociedad, aun siendo impuestas de un modo dictatorial o bien democráticamente votadas en un parlamento, mostrando así el lado humanamente frágil de la democracia, que se base en el consenso, en la mayoría de los votos. Lo que ocurre es que el consenso no es sinónimo de justicia; el consenso es relevante para la justicia como lo es el hecho de que dos más dos sean cuatro: ¡simplemente irrelevante!

Evidentemente y de la manera más absoluta, esto no significa poner en duda la forma de gobierno democrática, sino únicamente tomar conciencia de sus límites intrínsecos, como señaló uno de los padres de la Constitución de los Estados Unidos de América, Benjamín Franklin: «La democracia es: dos lobos y un cordero votando qué van a comer en el almuerzo; la libertad: un cordero bien armado impugnando el voto».

La ley debe servir al bien común y nunca al oportunismo

Sin embargo, más allá de la cuestión de las leyes que de manera evidente usurpan y destruyen, corrompiendo su función y significado, hay casos —que lamentablemente me parecen ser la mayoría— de un uso y una aplicación arbitraria de las leyes, objetivamente justas en sí mismas y útiles a la realización de la convivencia con el fin del bien común, por parte de quienes ejercen la autoridad, que en realidad resulta ser mero autoritarismo y mero ejercicio de poder.

Quienes deberían ser los garantes se muestran especuladores oportunistas que utilizan lo establecido para el bien común en favor de sus intereses personales o los del grupo al que pertenecen. Convencidos de que el papel que desempeñan les autoriza a sentirse como los emperadores romanos que —aunque en realidad, al principio, sólo en ciertos ámbitos del derecho privado—, se creían no estar sometidos ni vinculados a la ley.2 Personas llamadas a «servir» a su propia institución y que, en cambio, se valen de ella o la vilipendian, no aplicando con equidad las normas, seguros en su convicción de que no deben rendir cuentas a nadie —¡sólo en esta tierra!, esperamos— y que, en cualquier caso, quedarán impunes en cuanto sean la autoridad, tengan el poder.

Entonces, aunque puedan sonar bastante cínicas, me vienen a la mente las palabras atribuidas al presidente del Consejo de Ministros del Reino de Italia, Giovanni Giolitti: «¿Qué es la ley? Es aquello que se les aplica a los enemigos y se interpreta para los amigos».

Sin embargo, este modo de alterar la búsqueda de la justicia se revela de manera preocupante, y casi diría escandalosa, en la esfera judicial. Precisamente en este ámbito, en todos los contextos, se puede constatar cómo la magistratura no es tan independiente y cómo la justicia no sólo ya no está con los ojos vendados, sino que mantiene los oídos bien atentos para recoger opiniones de órganos mediáticos, de las sentencias que se emiten quizá en un programa de entrevistas. Donde al acusado no se le da un real derecho de defensa —cosa que hizo Dios con Adán (cf. Gén 3, 9-13)— cuando se oculta la identidad del acusador o no se tiene en cuenta su credibilidad, elementos constitutivos de la civilización jurídica de la cual somos hijos; donde no se respetan, en nombre de sofismas jurídicos, cuando conviene y para quien conviene, las más elementales reglas de la administración de la justicia. Olvidando así una verdad simple —pero como, todas las verdades, de una diamantina inviolabilidad— que se va a un juez para que éste imparta justicia y no para que trate de crearla, sintiéndose casi un dios eterno.

Respetar la justicia es la mejor forma de amar

A la luz de estas simples consideraciones sobre la Historia y sobre la actualidad, que no son ni deben entenderse como un juicio, deberíamos tomar conciencia de la necesidad vital para todos, sin excepción, de la realización cada vez más plena de la verdadera justicia que reconoce a cada uno lo que le pertenece, y que por la fe sabemos que es dado por Dios.

Dicha realización, que en esta tierra nunca será completa, tiene como punto de partida el reconocimiento de los sucesivos comportamientos que la degradan hasta el punto de distorsionarla. Y la constatación de que no estamos asistiendo a un «teatrillo de la ilegalidad», sino a una destrucción de una de las realidades más preciosas de nuestro ser con y para los demás, en el descubrimiento de que el respeto a la justicia es la mejor forma de amar: nulla est caritas sine iustitia.

En todo esto no sólo está en juego la credibilidad de las sociedades y las distintas instituciones, sino sobre todo el bien común que se logra en la medida en que se respeta el bien de cada uno.

* * *

P. S.: Teniendo en cuenta las numerosas respuestas recibidas y, al mismo tiempo, que el presente artículo no pretende ser exhaustivo, es importante, también a la luz de las citas de Santo Tomás, considerar que los términos ley y derecho pueden tener diversos significados: ley/derecho divina/o, ley/derecho humana/o, etc. Esto significa que el mismo «principio de legalidad» puede ser entendido de manera diferente, en función del contexto. Todo ciudadano está obligado a obedecer las leyes de su propio país, pero en la medida en que se respete la ley natural. Ninguna autoridad humana puede ir contra la ley divina, natural y, para los fieles, incluso positiva: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres» (Hch 5, 29). ◊

Notas

1 «Luego la ley positiva humana en tanto tiene fuerza de ley en cuanto deriva de la ley natural. Y si en algo está en desacuerdo con la ley natural, ya no es ley, sino corrupción de la ley» (SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. I-II, q. 95, a. 2).

2 «Princeps legibus solutus» (D. 1, 3, 31).