Jesús no lo curó, pero sembró en su corazón una promesa. Sustentado por esa esperanza, continuó durante muchos años pidiendo limosna junto a la puerta del Templo, hasta que un día…

En una aldea de Palestina vivía una familia que seguía al pie de la letra las leyes de Moisés y creía ardientemente en el Señor Dios de Israel. Sin embargo, uno de sus hijos, llamado Jacobo, había nacido paralítico. El niño, activo y experto, sufría mucho por su minusvalía, la cual le impedía jugar como los demás muchachos y lo imposibilitaría de ayudar a sus padres en sus quehaceres cuando creciera.

Un día, mientras se encontraba en su cama tranquilo y pensativo, se le acerca su madre y le dice: «Hijo mío, no sé qué es lo que Dios te ha reservado para el futuro, pero te voy a dar un consejo de oro: ¡nunca pierdas la esperanza! Cuando el Señor ve que una persona está en el auge de la prueba, interviene».

El niño guardó en su pequeño corazón aquellas afectuosas palabras, que lo consolaron profundamente.

Pasaron los años y, tras el fallecimiento de sus padres, ya adulto, no tenía otro medio de ganarse el sustento a no ser sentado en la calle junto al Templo de Jerusalén, confiando en la caridad de los que por allí transitaban.

En cierta ocasión observó, mientras mendigaba, que había un gran tumulto en la plaza; entonces unos le gritaron: «¡Mira, ahora va a pasar Jesús! ¡El que hace tantos milagros».

Al verse envuelto en mitad del revuelo, Jacobo les rogó a dos hombres que lo llevaran junto al Nazareno; ambos sintieron pena y lo condujeron deprisa hasta Él. Cuando ya estaba delante de Jesús le suplicó: «Mi Señor, ¡tened piedad de mí! Soy paralítico de nacimiento y de veras ¡quiero ser curado!».

Todos —principalmente nuestro pobre doliente— fijaron su mirada en el Maestro a la espera de un nuevo milagro. No obstante, Jesús le respondió con mucha bondad y mansedumbre: «Hijo, claro que deseo tu sanación, pero no ahora. Vendrá el día en que andes, según la voluntad de mi Padre que está en los Cielos. Esa hora, sin embargo, todavía no ha llegado».

Jacobo no se rebeló ni tampoco se desanimó; al contrario, se llenó de contento por haber oído la dulce voz del Salvador. Su resignación a la voluntad de Dios fue motivo de admiración para los ángeles y alegró el corazón del Señor.

Años después a ese encuentro, el paralítico continuaba mendigando diariamente en el mismo sitio y siempre mantenía fresco en su memoria el consejo que le había dado su madre, pero, sobre todo, la voz de Jesús. Y esto a pesar de que a menudo se le acercaban algunos y se burlaban de él: «Eh, tú. ¿Realmente pensabas que el Nazareno iba a hacerte un milagro? De verdad, qué soñador eres… Jesús ya murió ¡y tú no has sido curado, ni jamás lo serás! ¿Para qué tanta vana esperanza?».

Cuando se marchaban los que así se reían de él y lo dejaban a solas, Jacobo reflexionaba sobre su triste situación sin perder la fe: «Aunque Jesús no me curó en aquella ocasión, me garantizó que en algún momento podré caminar. Sí, es cierto que ya ha muerto, pero tengo la certeza de que regresará».

Y, esperanzado, concluía sus pensamientos con esta hermosa oración: «¿Cuándo y cómo ocurrirá mi curación? No lo sé… Pero bendita sea la voluntad del Señor en cualquier circunstancia. Dios sabe lo que es mejor para mí».

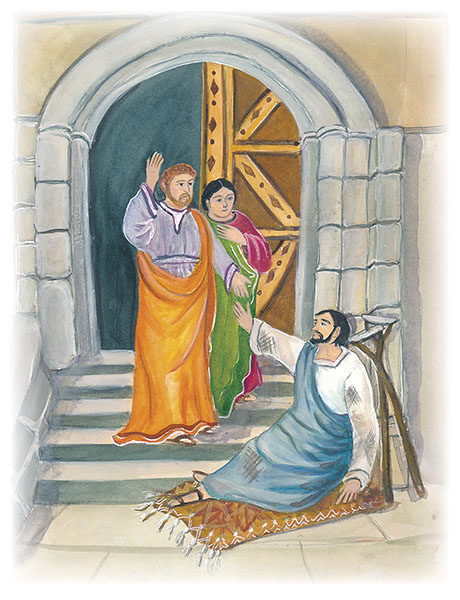

Entonces interrumpió sus plegarias al ver a dos varones —uno anciano y otro más joven— que se acercaban al Templo y, como no podía dejar de pedir ayuda para su sustento, les suplicó:

—Señores, ¡una limosna, por caridad!

Estos hombres se llamaban Pedro y Juan. El mayor de ellos le dijo:

—Míranos.

Y se quedó mirándolos atentamente esperando recibir algo. No obstante, Pedro prosiguió:

—No tengo ni oro ni plata, pero te doy lo que tengo: en nombre de Jesús el Nazareno te digo, ¡levántate y anda! —Y, cogiéndolo de la mano derecha, le ayudó a erguirse.

De un salto, Jacobo se puso de pie y empezó a caminar. Entró con ellos en el Templo saltando y alabando al Creador: «Dios mío, ¡qué justo y misericordioso sois! Pese a que no poseo mérito alguno para ser curado, ¡pusisteis en mi alma la esperanza en la bondad de Jesús! Sé muy bien que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Ha venido de nuevo, en la persona de Pedro, para sanarme. ¡Benditos sean el santo nombre de Jesús y la voluntad del Padre que está en los Cielos! ¡Aleluya, aleluya, aleluya!».

Todo el pueblo, incluso quienes antes se burlaban de él, decían con admiración: «En verdad, el Nazareno está vivo para siempre».

Al llegar a casa ese mismo día se encontró con sus compañeros, los mismos que tanto le habían aumentado sus sufrimientos a base de escarnios. Estaban desconcertados y miraban desconfiados a este exparalítico. Se le acercaron y le dijeron:

—A ver, aquí entre amigos, no nos mientas: ¿cuánto les has pagado a esos hombres para que te curen?

—Sí, eso… —completaba otro—. Porque nadie hace una cosa así gratis. Seguramente que has encontrado una fórmula para el éxito en cualquier situación. ¿Cuál es? Dinos.

Y Jacobo les contestó:

—Este milagro ha costado tanto que no hay oro en el mundo que pudiera pagarlo. El precio de esta curación ha sido el amor de Dios y la esperanza durante toda mi vida.

A partir de aquel día, Jacobo recorrió muchas ciudades y pueblos predicando el poder y la misericordia de Jesús y enseñando que, aun cuando pareciera que no escucha nuestras peticiones, el Señor nunca decepciona a los que en Él confían. Su ternura y compasión lo llevan a querer siempre lo mejor para todas las criaturas. ◊

AVE AVE SALVE MARIA!! Que hermoso recordatorio reflexivo sobre este excelso pasaje evangelico de FE, ESPERANZA, HUMILDAD, CARIDAD y PERSEVERANCIA. Como deseo de corazon que muchos de nuestros hermanos en la actualidad del crujir de dientes, siguiesen o al menos comprendiesen el fondo reflexivo y acertivo del presente articulo.

Como Jacobo es preciso no perder la esperanza pues Dios siempre actúa en nuestras vidas.