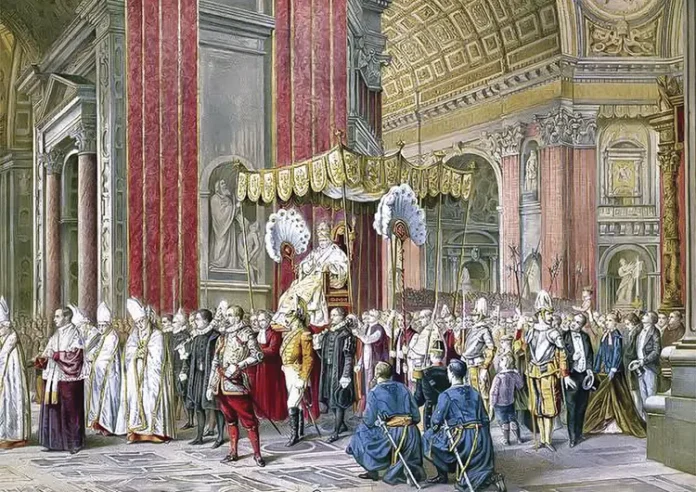

En cierta ocasión, rebuscando en uno de los cajones del escritorio de mi abuela,1 descubrí entre un montón de papeles viejos algo que nunca había visto: una alargada fotografía que representaba un cortejo papal. Era parte de una serie de postales, que formaban un desplegable a todo color, en el que se veía la basílica de San Pedro desde la entrada hasta el fondo, las columnas de Bernini2 alrededor del altar y el trono del Papa.

En la fotografía del cortejo aparecían, punto por punto, los cardenales, varios dignatarios y la Guardia Suiza, en una ceremonia celebrada en el Vaticano. Y, a través de algunas de esas altas ventanas de la basílica de San Pedro, entraban haces de luz que iluminaban tramos del cortejo. Al final iba el Papa, llevado en la sede gestatoria.

Sin duda eran recuerdos traídos de Europa, del viaje que mis parientes y yo habíamos hecho en 1912. Aquellas postales se guardaron sin que nadie las reviera nunca, para que los niños las miraran en algún momento. Recuerdo que me quedé encantado, me extasié con lo que vi. ¡Fue una auténtica vibración!

Comparando aquellas exterioridades con lo que ya sabía de catecismo y de Historia Sagrada, pensaba: «¡Qué acertado es esto! Mucho más: ¡es sublime! Y, más que sublime, ¡es sublimísimo! No encuentro una palabra que traduzca lo que pienso sobre ello!».

Ése es el recuerdo más antiguo que tengo de mí mismo contemplando el papado.

Un niño de gustos definidos

Así, mi mentalidad me preparaba para la aceptación entusiasta de una de las verdades que enseña la Iglesia, la cual me tocó más que cualquier otra cosa: la doctrina de la infalibilidad papal.

¿Cómo se formó en mí esta mentalidad? A partir de un rasgo nativo: la definición. Intelectivamente hablando, y en relación con todo, mis gustos en la primera infancia eran siempre decididos. Incluso me sorprendía ver que muchos otros niños dudaban en varias ocasiones, y no llegaba a entender que aún se estuvieran definiendo, mientras que yo ya había nacido definido, como una moneda acuñada.

Por ejemplo, cuando salía a comprar un juguete, me acuerdo de que ya sabía en casa, a priori, qué iba a escoger. Al llegar a la tienda, hacía una breve búsqueda y le decía al dependiente:

—¡Quiero eso!

Aquello estaba ya comprado. Los demás críos deambulaban por toda la tienda, revoloteaban, dudaban y, a veces, un niño o una niña me llamaba y decía:

—Plinio, ven a verlo.

Los veía agitados o nerviosos, y reflexionaba: «¿No se dan cuenta de que están perdiendo el tiempo con todo ese trabajo de elegir? Yo ya he escogido de antemano y estoy servido».

Reflexión sobre la diversidad de opiniones entre las personas

A medida que iba creciendo, empezaba a percibir que esa indefinición se dejaba sentir en mil pequeñas y minúsculas circunstancias de la vida, y no ocurría sólo con respecto a elecciones, sino también a opiniones.

También notaba que las personas mayores que me rodeaban —y a quienes respetaba profundamente— discrepaban de numerosas opiniones. Cada una pensaba de una manera y nunca se ponían de acuerdo por completo. Así pues, escuchaba a mi alrededor muchas discusiones y veía un desacuerdo sin fin sobre innumerables temas… Y pensaba: «Aquí hay personas razonablemente inteligentes y educadas que divergen entre sí en casi todo. Ahora bien, donde hay mucho desacuerdo, una de las partes está equivocada. Por lo tanto, si una de las partes siempre está errada, y hay muchas tesis opuestas, debe haber muchos errores; y si hay muchos errores, hay muchas personas muy equivocadas. Veo que el error está en su naturaleza. ¿Dónde acabará esto? Y si todo el mundo se equivoca, ¿qué sentido tiene razonar?».

Haciendo esas reflexiones, tenía la idea de caos y sentía una tremenda inseguridad, abrumado por la impresión de que, en el fondo, no valía la pena pensar, porque si por cada diez ideas que tuviera, al menos una estaba equivocada, mi situación sería como la de alguien que está caminando y cada diez pasos se cae al suelo. «Entonces —me preguntaba—, ¿merece la pena andar? ¿Para qué? ¿Para lastimarme en el camino?».

El Dr. Plinio en 1989

Y pensaba: «No sé qué tipo de confianza podré tener en mí mismo y en mi propio razonamiento cuando sea adulto. Ya sé de antemano y me estoy dando cuenta de que en varios puntos me voy a equivocar. ¿Adónde podría llevarme eso? Por otro lado, ¿qué solución se le puede dar a los problemas del mundo si todas la personas yerran? ¿Es éste un mundo de locos?».

En busca de una persona sin falla

Y continuaba: «No puede serlo, porque veo que en él existe una cosa que no está loca: la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero ¿será verdad que la Iglesia no yerra? Está formada por hombres. Los sacerdotes son como las demás personas, hijos de padres que yerran o han errado. De tal palo, tal astilla, y el hijo de quien ha errado también yerra. Entonces, ¿cuál es la brújula que orienta al mundo? La única solución sería que hubiera alguien con el poder de mandar en todos los demás, que tendrían que amoldarse a esa persona. Sin embargo, no podría ser, por ejemplo, un hombre como yo, pues veo que no tengo altura, sustancia ni valor para hacer de mi personalidad la norma para otros. Es inútil. Si ese hombre fuera como yo, también acabará errando y será un ciego guiando a otros ciegos. ¿No será todo más que una inmensa ceguera? Entonces, ¿cómo elegir a ese hombre? No lo sé, no lo sé… ¡Oh, si pudiera apoyarme en un hombre que no errara!».

Anhelaba que hubiera alguien a quien contemplar, una persona cuya elevación estuviera por encima de todas las alturas. Sabía que Dios, en lo más alto del Cielo, es exactamente eso, al igual que la Santísima Virgen, en el orden de las meras criaturas. Pero, para que el orden de la tierra imitara al del Cielo, tendría que haber también alguien a semejanza de ellos.

Sin embargo, eso no era en mí un razonamiento tan explícito ni una búsqueda tan consciente como lo estoy diciendo. Se trataba de impresiones, surgidas a lo largo de mil y un episodios de la vida cotidiana, que siempre volvían a mi espíritu y formaban algo similar a una estalactita y una estalagmita. La primera estaba hecha de acontecimientos cercanos que iban «goteando», mientras que la segunda estaba constituida por el recuerdo lejano de hechos pasados. Y estas impresiones, al fijarse en mi espíritu, me llevaban siempre a la misma conclusión, aunque implícita.

Explicitud sobre la infalibilidad pontificia

Más tarde, cuando ya estaba llegando a la adolescencia, apareció la solución al problema.

Creo que había oído hablar de la infalibilidad papal por primera vez en las clases de catecismo, cuando me preparaba para la primera comunión, pero era muy pequeño y no situaba ese asunto en la perspectiva de los problemas en los que estaba involucrado. Por lo tanto, no tuve entonces una noción clara del tema.

No obstante, siendo alumno del Colegio San Luis3 y recibiendo clases metódicas de religión, un buen día alguien —no recuerdo quién— explicó, cerca de mí, que el Papa es infalible. Hay que decir que los jesuitas hablaban mucho del Papa y de la devoción que se le debe tener.

Entonces conocí la doctrina católica sobre la infalibilidad: me dijeron que el Papa enseña la verdad y no yerra, pues habla en nombre de Jesucristo, y Dios lo asiste en virtud de una promesa hecha por el Señor mismo en circunstancias admirables, en el momento más majestuoso entre todos en que instituyó el papado. Así, siempre que el Papa habla, invocando el poder de la infalibilidad y declarando que hace uso de ella, de esos benditos labios sólo puede salir la verdad.

Por tanto, entendí que si yo pensaba algo y el Papa enseñaba lo contrario, era él quien tenía razón y no yo.

Uno de los mayores encantos de la vida

Recuerdo que pensé: «¡Ahí está! Es la fórmula, la solución. ¡Qué acertado es esto! ¡Así es como debe ser!».

No logro expresar la completa consonancia que sentí con esa doctrina, ni uno se puede hacer la idea de lo que fue el bienestar de mi alma. Aquello fue para mí un arrobo, un vuelo. Algo en mi interior empezó a «tocar campanas», provocándome un entusiasmo enorme, extraordinario, incalculable, más allá de todo límite. ¡Era una maravilla! Fue un grito de mi alma que nadie puede imaginar. La alegría de Colón al descubrir América no se parece en nada con la que sentí cuando descubrí el dogma de la infalibilidad. Me sentí interiormente iluminado por esa alegría, que marcó una época en mi historia.

Pero ¿por qué mi alma se alegró tanto al saber que Nuestro Señor Jesucristo le dio a la Iglesia el carisma de la infalibilidad?

Porque comprendí que el camino de la verdad era accesible para mí, pues existía una autoridad, la cual mandaba sobre mí y me servía de protección contra mis locuras. Experimenté un enorme alivio y, al mismo tiempo, me sentí libre, pensando: «Sé que soy una criatura humana y siento mi propia falibilidad. Puedo incurrir en error y, sólo con mi inteligencia, no consigo encontrar mi camino. Pero este camino me es indicado por un guía infalible, apoyado por Dios, y ante quien puedo colocarme en la posición de discípulo y súbdito. Me siento como un hombre que caminaba en medio de precipicios, con miedo a caer y, de repente, alguien le dice: “¡Fíjate bien: hay un pasamanos!”. Ahora estoy tranquilo y voy a contemplar el paisaje. Me toca respirar».

La piedra en el anillo y el águila en la montaña

Para entonces, ya había ganado la batalla de la molicie y estaba llevando a cabo mi programa, que era el de ser inocente como Jacob y agreste como Esaú (cf. Gén 25, 27). Y uno de los resultados de este descubrimiento de la infalibilidad fue que mi natural definición, basada en el sentido común y en el razonamiento, se apoyaba ahora en un sólido muro. Pero me doy cuenta de que si Nuestra Señora no me hubiera ayudado a resolverme a ser puro y fuerte, y si yo no hubiera odiado el caos revolucionario que reinaba en tantos ambientes, esa definición se habría diluido.

De este modo, por caminos interiores de la naturaleza y de la gracia —de esos que la Providencia prepara para cada persona—, se fue definiendo en mí un estado de alma que me disponía a recibir esa doctrina. Así como un anillo puede ser armado para que en él se engaste una piedra preciosa, mi mentalidad estaba preparada para recibir la piedra de las piedras, de inestimable valor: la doctrina de la infalibilidad papal.

El conocimiento de este dogma descansaba en toda una construcción psicológica anterior, como un águila que se posa en la cima de una montaña.

La pieza clave de todo orden humano

A partir de ese momento, la doctrina de la infalibilidad se tornó motivo de mi alegría y de mi encanto. Era la alegría de la persona fiel que encontraba en quién depositar su fidelidad, y sin la cual yo acabaría siendo un hombre irremediablemente triste, pues no tendría a nadie que guiara mis pasos.

Por otro lado, esta doctrina se convirtió en la gran defensa de mi mentalidad y la cerradura a través de la cual se me abrían todos los tesoros. Y llegaba a la siguiente conclusión: «Aunque no fuera católico, pero supiera que existe una religión que sostiene que su jefe es infalible, sólo por eso pensaría que es ésa la Iglesia verdadera, la religión de Dios».

Entendía que Dios, al crear una Iglesia verdadera, tenía que hacerla infalible, y que la pieza clave de todo el orden humano, así como la línea recta para llegar al Cielo, residía en el papado, porque sin él la tierra sería una locura, un antro de confusión y horror. ¿Cómo se puede evitar el caos en el mundo si se establece en las ideas? ¿Y cómo puede no haber caos en las ideas si no existe un gobierno para ellas? ¿Y cómo es posible un gobierno para las ideas si no cuenta con garantías divinas de infalibilidad? Necesariamente, Dios tenía que hacer a alguien infalible. El Papa, por lo tanto, es el eje de la historia del mundo.

Fue entonces cuando comencé a prestar más atención en las ceremonias religiosas, en los gestos y en la actitudes. Comprendía mejor que el sacerdote era un representante del Papa, lo cual, para mí, tenía un significado extraordinario. También fui entendiendo con más claridad las directrices, la jerarquía y la organización de la Iglesia Católica.

En el fondo, la Virgen era quien ayudaba a un niño —como a todo católico— a tener entusiasmo, veneración, cariño y obediencia hacia la autoridad suprema de la Santa Iglesia, así como hacia toda autoridad legítima y católica, porque es como un vástago, una rama del árbol de la Iglesia, que prolonga el tronco sin desprenderse de él.

«El fundamento de mi firmeza»

Gracias a Dios, soy un hombre que posee mucha convicción y seguridad en lo que piensa, pero esto, en realidad, se debe a que creo en la infalibilidad papal, el fundamento de mi firmeza. Sin esta creencia, mis certezas y mi sentido común se ablandarían, y yo sería menos que nada.

Incluso a la edad que tengo ahora,4 mi principal preocupación en todo lo que digo es: «¿Qué pensará la Santa Sede? ¿Hay documentos de los Papas que confirmen esto o aquello?». Y sé que si me apoyo en la doctrina infalible de los representantes de Cristo en la tierra, puedo avanzar sin peligro, porque no erraré.

Proclamación del dogma de la Asunción de María, el 1 de noviembre de 1950

Y si el Papa, usando el poder de las llaves, afirmara como verdad lo que parecería contrario a mis convicciones más evidentes, me pondría en pie y aplaudiría largamente. Cuando llegue el momento de mi muerte, quiero estar convencido de esto, más que nunca en mi vida.

Al pronunciar la augusta palabra «el Papa», me parece oír, desde el fondo de los siglos, la voz divina de Nuestro Señor Jesucristo que proclama: «Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Y las puertas del Infierno no prevalecerán contra ella» (cf. Mt 16, 18).

No hay nada que valga tanto en el mundo como el hombre a quien Dios le hizo esta promesa. ◊

Extraído, con pequeñas adaptaciones, de:

Notas Autobiográficas.

São Paulo: Retornarei, 2012,

t. iii, pp. 237-248.

Notas

1 Gabriela Ribeiro dos Santos, abuela materna del Dr. Plinio.

2 El Dr. Plinio se refiere al baldaquino sobre el altar de la confesión, obra de Gian Lorenzo Bernini, arquitecto y escultor italiano.

3 Colegio de los padres jesuitas, abierto en São Paulo en 1918 y situado en la avenida Paulista.

4 La presente anotación es de agosto de 1994. El Dr. Plinio tenía por entonces 85 años.