Terminada la guerra, unos soldados regresan a sus respectivos hogares, pero no en avión o a caballo, sino a pie. Al menos el trayecto no lo hacen solos… Seis valientes militares italianos se dirigen a su pueblo natal, llamado Castelmezzano. Sus nombres eran: Luigi, Corrado, Donato, Ettore, Rinaldo y Giacomo.

El recorrido es largo y, en consecuencia, agotador. Aun así, las relaciones entre ellos son muy cordiales, lo que aliviaba los sufrimientos de la posguerra y amenizaba el viaje.

Por la noche buscan algún hospedaje donde cobijarse por caridad. De no encontrarlo, tienen dos alternativas: seguir caminando madrugada adentro o dormir a la intemperie en cualquier rincón agreste.

Sin embargo, ése no era el único desafío diario: la comida también escasea. Almas pródigas les dan, a menudo, provisiones para unos días, pero cuando se acaban, se ven obligado a pedir nuevas donaciones. Y, por desgracia, no todas las personas son generosas…

Están atravesando una dura situación en esos momentos. Los alimentos, exiguos desde hace días, se les están terminando. Entonces deciden dispersarse por las calles de la ciudad adonde han llegado y recurrir a la liberalidad de sus habitantes.

Luigi entra en una panadería:

—Somos soldados que volvemos de la guerra. Desde hace semanas estamos viajando y todavía nos queda un largo camino por recorrer hasta llegar a nuestras casas. Queríamos pedirle a usted un poco de pan, para recobrar fuerzas.

El comerciante no ve el pedido con buenos ojos y le contesta:

—Todos tenemos dificultades. No es fácil en absoluto conseguir trigo. Por lo tanto, me es imposible darles nada… Lo siento mucho, pero de aquí no saldrá pan alguno para ustedes.

Ni siquiera insistir se puede, pues se nota que el panadero no quiere oír de hacer favores.

Corrado intenta conseguir algunos embutidos en una charcutería, si bien que el propietario enseguida le pone pegas:

—La carne está muy cara. La peste ocasionada por los conflictos ¡ha contagiado incluso a los animales! Los que han quedado con salud son pocos y su precio se ha triplicado. No tengo medios de dar gratis lo que adquiero con tantos costes.

Donato, por su parte, se dirige a un mercadillo. El tenderete de verduras está bastante bien surtido. «Ciertamente que aquí me darán una espléndida donación», pensaba. Pero al hacerle el pedido a la verdulera, la mujer le replica:

—¡De ninguna manera! De mi negocio depende mi familia entera: padre, madre, esposo, hijos, hermanos, sobrinos, tíos, primos… ¡No puedo! Inténtelo con otra persona.

Ettore marcha hacia la plaza de abastos de la ciudad, con la esperanza de obtener fruta fresca. No obstante, nada más que se encuentra con algunas con mal aspecto y casi podridas.

«El que tiene hambre se vale hasta con esto…», reflexionaba consigo. «Pero ¿no será que habrá escondidas otras mejores?». Busca al dueño del puesto para salir de dudas y he aquí lo que escucha de él:

—¿Buena fruta?, claro que tengo. Aunque está guardada aparte para quienes pueden pagar más.

Ettore se enoja con la insensibilidad de aquel hombre egoísta y expresa su inconformidad:

—¡Pues quédese usted con sus frutas podridas!

Y se retira.

Rinaldo, un apasionado de los dulces, se acerca a una confitería para implorar algunos pasteles. «Seguro que endulzarán la amargura de nuestras batallas», imagina con optimismo. Entra, saluda a la chica del mostrador y le pide unas golosinas de regalo.

—Sí, se las puedo dar —responde con alegría.

Pero los padres de la joven, propietarios de la tienda, de inmediato la reprenden:

—Hija, pero ¿¡qué haces!? ¿Te estás volviendo loca? —le grita airado su padre.

—¡Jamás! ¡Esos dulces no se pueden regalar! ¡Ponlos de nuevo en el estante! —vocifera la madre.

Entristecida, la adolescente le lanza una mirada de hastío al soldado y obedece sin rechistar…

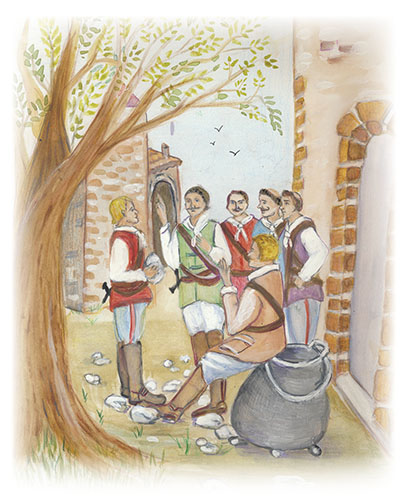

Un poco más tarde, los amigos se reúnen en la plaza. Todos con las manos vacías y ¡muertos de hambre! Giacomo es el último en llegar. Se muestra especialmente insatisfecho y molesto.

—¿Vosotros tampoco habéis conseguido nada?

—Infelizmente, no… —le replican al unísono.

Entonces Giacomo prosigue:

—No es posible. La gente sólo piensa en sí misma… ¿Queréis saber una cosa? No nos vamos a quedar sin comida. ¡Hagamos una deliciosa sopa!

—¿Sopa de qué? —le preguntan—. Ni siquiera tenemos ni un grano de arroz para meterlo en la olla.

—Tenemos agua, leña, fuego y… ¡una piedra!

—¡¿Piedra?!

—Sí. Vamos a hacer una sopa de piedra. Empecemos ya.

Sus dotes de mando fuerzan a todos a obedecerle, aunque no entiendan mucho en qué consistirá tan «deliciosa» cena.

Cae la tarde. Concluida la jornada, campesinos y comerciantes regresan a sus hogares. La plaza donde Giacomo y sus compañeros se encuentran es paso casi obligatorio para todos; y nadie deja de prestar atención en la pintoresca escena: seis soldados hambrientos alrededor de una olla de agua humeante.

El panadero, el charcutero, la verdulera, el frutero y los dueños de la confitería pasan también por allí. Curiosos, como los demás transeúntes, se acercan y les interrogan:

—¿Qué estáis cocinando?

—Sopa de piedra —responde uno de los soldados.

—¡¿De piedra?! ¿Y eso va a salir bien?

—Bueno… faltarían algunos ingredientes.

Intrigados, los comerciantes les preguntan:

—¿Qué ingredientes?

Cada cual recibe una respuesta adecuada a su posición: al panadero le dicen que una deliciosa sopa debe ir acompañada siempre de un buen pan; con el charcutero se enfatiza la ausencia de carne; a la verdulera se le hace ver que todo guiso de categoría incluye hortalizas selectas; y al dueño del mercado de abastos y a los padres de la joven les piden, respectivamente, frutas y dulces para el postre.

Todos corren inmediatamente a sus comercios y traen lo mejor de lo mejor para enriquecer la misteriosa cena. Y lo hacen con tal abundancia que el guiso no sólo satisface el hambre terrible de los seis soldados italianos, sino también la de los donantes, otrora egoístas.

No nos engañemos: siempre es posible auxiliar de alguna manera a quien pasa necesidades. El que tiene buena voluntad, aunque atraviese momentos difíciles, acaba encontrando un medio de servir al prójimo. No ayuda, simplemente, el que no quiere. ◊