La que había concebido por obra del Espíritu Santo no tenía necesidad de someterse a ese rito. Sin embargo, la incomparable humildad de la Reina de las vírgenes la llevó a presentarse ante el sacerdote junto con su divino Hijo.

Hace cerca de dos milenios la humanidad se encontraba impregnada de orgullo e infidelidad a la ley de Dios.

Los gentiles seguían sus prácticas pecaminosas, teniendo por ley el amor a sí mismos y el olvido de los demás. Los judíos, aunque poseían la luz de las profecías y conocían al Dios verdadero, se habían ido enfriando en la expectativa de la venida de su Redentor y, en consecuencia, no se esforzaban por llevar una vida virtuosa.

Sin embargo, ignoraban que en la pequeña ciudad de Belén una noble y santa pareja ya adoraba a Dios hecho niño, recién nacido. Era el divino Infante a quien la Santísima Virgen había dado a luz y acariciaba entre sus brazos a la espera de que se cumplieran los cuarenta días necesarios para su purificación y la presentación del niño en el Templo, conforme lo prescribía la ley de Moisés.

«Dios da su gracia a los humildes»

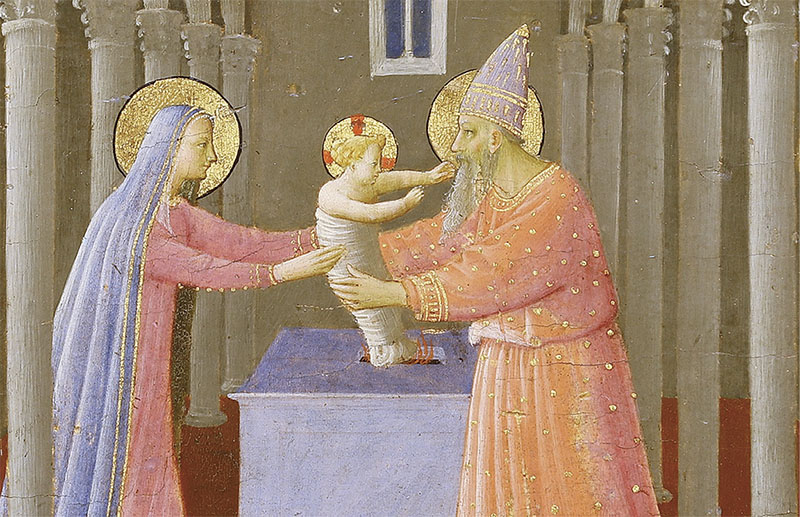

¿Qué necesidad había de que el Autor de la ley y la Madre de la gracia acataran los preceptos mosaicos? Ciertamente que ninguna, pero por amor a la ley que Él mismo había creado y por una profunda humildad se dirigieron al Templo, acompañados por San José.

Aquel «que aún no hacía uso de la palabra para asemejarse en todo a los hombres, menos en el pecado (cf. Heb 4, 15), se comunicaba continuamente de forma mística con sus padres. Y les hizo saber su deseo de cumplir la ley en todo, para dar el buen ejemplo de humildad y obediencia».1

Fieles a la sobrenatural inspiración, la Virgen y su santo esposo emprendieron el camino hacia Jerusalén llevando al divino Infante. El Dios hombre iba a estar por primera vez en aquella ciudad que, años más tarde, recorrería nuevamente haciendo el bien, y atravesaría, por fin, cargando la cruz a cuestas para consumar su obra de amor.

Así, oculta a los ojos humanos, pero sirviendo de espectáculo para los ángeles, la Sagrada Familia se acercaba al Templo. Al llegar a las murallas María Santísima se detuvo en la puerta, como las demás madres de Israel que no podían entrar antes de purificarse.

La que por obra del Espíritu Santo había concebido virginalmente no tenía necesidad de someterse a este rito. Sin embargo, la incomparable humildad de la Reina de las vírgenes la condujo a presentarse al sacerdote junto con su divino Hijo.

«Convino que la Madre se conformase con la humildad del Hijo, pues “Dios da su gracia a los humildes” (Sant 4, 6)»,2 enseña el Doctor Angélico.

El premio de una fe inquebrantable

Es en ese momento cuando ocurre el encuentro con el anciano Simeón.

Movido por el Espíritu Santo, se acerca a la joven pareja que llevaba la más preciosa criatura, la toma en sus brazos y canta su gloria: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de contradicción, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones» (Lc 2, 34-35). Frágil criatura, aparentemente sin entendimiento, el Señor comprendía aquel canto que Él mismo había inspirado…

La sintética narración de ese encuentro, que ocupa tan sólo once versículos del Evangelio de San Lucas, despierta en nuestros corazones el deseo de conocer las maravillas inefables que el sucinto relato bíblico no desvela. Porque, habiendo permanecido Simeón largos años a la espera del Mesías, debió ser conmovedor el encuentro del anciano con el divino Infante.

Abatido por una vida de grandes pruebas y sufrimientos, llevó en sus brazos la realización de la promesa, como recompensa a su inquebrantable fe. Y el Señor lo acaricia con sus pequeñas manitas, haciendo brotar de los ojos de aquel monumento imperturbable inesperadas lágrimas de alegría. «La fidelidad de Simeón había llegado al extremo y, por eso, fue premiada con sobreabundante consuelo».3

Los humildes siempre serán exaltados

Un aspecto de ese episodio de la vida de Nuestro Señor Jesucristo nos llama especialmente la atención.

Durante su estancia en el Templo, la Virgen y el Niño procuraron ocultarse bajo un velo de humildad, pero no faltó quien los reconociera y los aclamara: a Él como Luz de las naciones y Gloria del pueblo de Israel (cf. Lc 2, 32) y a Ella como Madre de la Luz y Corredentora del género humano, porque no es otro el sentido de la profecía de Simeón: «a ti misma una espada te traspasará el alma» (Lc 2, 35). Al consentir la Pasión del Señor y padecer junto a Él, María forma parte de la obra redentora de Cristo.

Este es el premio de los humildes: cuanto más se apagan, más los exalta Dios, haciéndolos refulgir con un brillo creciente. Los orgullosos, al contrario, cuanto más corren detrás de las glorias mundanas, más aislados se sienten y son sepultados en el olvido.

Sigamos el ejemplo de María, Reina de la humildad. Si con tan sólo una palabra que le dirija a su divino Hijo puede obtenernos cualquier gracia, pidámosle que nos haga humildes y cumplidores de la ley. Roguemos también que, a ejemplo de Simeón, nos haga crecer constantemente en la fe y en la fidelidad, de forma que antes de partir hacia el Reino eterno podamos decir: «Ahora llevaos mi alma, porque mis ojos han visto, aún en esta tierra, la gloria de vuestra Madre Santísima». ◊

Notas

1 CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. San José: ¿quién lo conoce?… Madrid: Salvadme Reina de Fátima, 2017, p. 250.

2 SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. III, q. 37, a. 4.

3 CLÁ DIAS, op. cit., p. 253.