¿Con cuántos nombres ha denominado filialmente la Santa Iglesia al Santo Padre a lo largo de la historia? Sumo pontífice, vicario de Cristo, sucesor de Pedro… Sin embargo, uno de los títulos más bellos y quizá el que mejor engloba tan alta misión es: el Dulce Cristo en la tierra. ¿Qué puede haber más excelso que reflejar en algo al propio Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo encarnado?

El Papa es elevado a la más sublime dignidad posible en esta tierra. Monarca de la Iglesia y de las almas, es en cierto modo el rey del mundo entero. ¿Qué sería de nosotros, los católicos, si no existiera un jerarca supremo en el Cuerpo Místico de Cristo? El Prof. Plinio Corrêa de Oliveira1 sostiene que la Iglesia se desmoronaría, pues se convertiría en un caos, un antro de confusión. Y si eso no ha ocurrido todavía, es porque hay un sumo pontífice.

El Papado fue instituido cuando Nuestro Señor Jesucristo confirió a San Pedro el poder de las llaves, pronunciando la sentencia inmortal: «Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del Infierno no la derrotará. Te daré las llaves del Reino de los Cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en los Cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los Cielos» (Mt 16, 18-19).

No obstante, el ejercicio oficial de esa sagrada función no se produjo inmediatamente, pues el Señor continuaba entre los hombres y, por tanto, no era necesario que fuera representado. Además, algunas actitudes del primer pontífice, antes de ser santificado por el Espíritu Santo, chocaban con su alta misión, como, por ejemplo, la reprimenda que le dirigió al Salvador tras escuchar de sus divinos labios el anuncio de su muerte (cf. Mt 16, 21-22) o las tres negaciones en la hora suprema de la pasión (cf. Jn 18, 17-27).

Entonces, ¿cómo y cuándo San Pedro empieza a ser, con todas las prerrogativas, el vicario de Jesucristo ante la Iglesia naciente?

Pentecostés: santificación por medio de María

Después de la ascensión, los Apóstoles se reunieron con la Virgen en el cenáculo y estuvieron días enteros en oración, pues, privados de la presencia física del Señor, la manera de permanecer firmes y perseverantes consistía, sobre todo, en estar unidos y con el corazón elevado en ardiente súplica.

¿Quién podría escrutar lo que sucedía en el Corazón Inmaculado de María? Monseñor João, en base a las reflexiones de varios santos, creía que a lo largo de esos días Nuestra Señora modelaba en su interior cómo debía ser la Iglesia, desde sus aspectos generales hasta los detalles más concretos, como «las variadas vías de santidad, la belleza de la liturgia, la riqueza de carismas de las órdenes religiosas».2 Además, ciertamente discernía la misión de cada apóstol y rogaba a Dios que los mantuviera fieles, predisponiendo sus almas, sin que se dieran cuenta, para la venida del divino Espíritu Santo.3

Impregnada de esa maternal solicitud de rezar por cada uno, ¿qué debió pasar cuando la Santísima Virgen miró a quien había recibido el poder de unir la tierra al Cielo? Como nadie, percibía la grandeza de la misión del papado y, en San Pedro, vislumbró todos los esplendores de esta sagrada institución hasta el fin del mundo, implorando a Dios por todos los pontífices de la historia, para que fueran siempre una imagen perfecta del Supremo Pastor.

Nos permitimos suponer que, cuando sus ardientes súplicas llegaron a su auge, «de repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados» (Hch 2, 2). Entonces aparecieron como unas lenguas de fuego, las cuales, al posarse sobre María, de Ella salieron hacia cada apóstol.

Dios, que es sumamente jerárquico, actuaría contra sí mismo si concediera sus dones a todos por igual. Lo hizo, entonces, en grados diferentes, otorgando gracias específicas y proporcionadas a cada alma. Cabe pensar que, después de Nuestra Señora, la primera alma beneficiada por las llamas del Paráclito fue la de quien, a excepción de María, estaba más cerca de Dios: San Pedro. Fue doblemente favorecido, al ser santificado por el Espíritu Santo en presencia de la Virgen.4

Por medio de Ella, el jefe de la Iglesia fue dotado de un nuevo fervor, de un redoblado celo apostólico, de amor al sacrificio y de carismas extraordinarios. «La luz que aterroriza a los infiernos, fortalece a los sabios y confirma a los justos hizo resplandecer en el alma de Pedro el signo de la victoria prometida por Jesús: “Yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos”» (Lc 22, 32).5

Por último, se puede conjeturar que en ese mismo día, además de recibir el fuego divino, San Pedro comprendió que todo lo que le había sido concedido se debía a la intercesión de su Señora y, por eso, decidió entregarse a Ella como esclavo de amor.6

Consolidando su unión con la Madre de la Iglesia

A partir de este acontecimiento, parece razonable que se forjara entre la Madre de la Iglesia y su piedra angular un vínculo inquebrantable, a través del cual San Pedro se determinó a comenzar su labor apostólica bajo sus auspicios. Cuando necesitara decidir sobre un asunto relativo a la dirección de la Iglesia, se dirigiría inmediatamente a María, que lo solucionaba todo con extremada maternidad y claridad.7

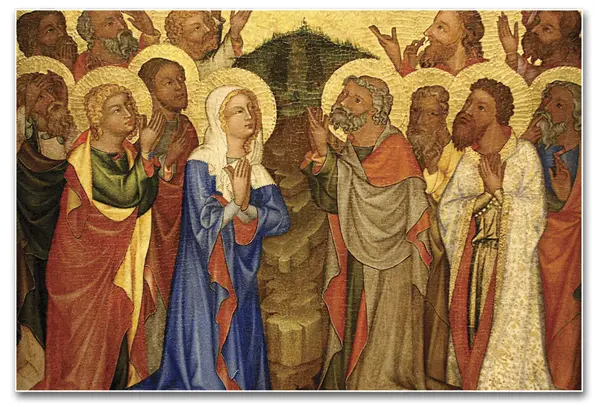

La Virgen y San Pedro, de Mestre de Vyšší Brod – Galería Nacional de Praga

Por su parte, no hay duda de que Nuestra Señora se habría asegurado de que San Pedro siempre ejerciera el mando, con el fin de formarlo en el oficio de sumo pontífice. Mediante este entrelazamiento de almas entre ambos, la Reina del Cielo no sólo influía en él, sino que también guiaba a la Santa Iglesia.

Devoción de la Virgen al papado

Sin embargo, la relación de María Santísima con el príncipe de los Apóstoles no pudo haberse limitado a una simple protección y amparo. Como se ha dicho antes, no hay misión más alta en la tierra que la de pontífice y, por tanto, Ella no dejaría de tributarle a San Pedro la extrema veneración que merecía.

Imaginemos, por ejemplo, que San Mateo se presentara ante Nuestra Señora pidiéndole una orientación acerca de cómo actuar con respecto a un grupo de paganos que, aunque ávidos de ser instruidos en la fe, estuvieran siendo embaucados maliciosamente por algunos fariseos. Tras escuchar todo el relato, Ella sin duda le aconsejaría al apóstol que le planteara la cuestión en primer lugar a Pedro, rogándole, como jefe, que le indicara la mejor manera de proceder.

Aunque era Madre y Señora del pontífice, también actuaba como su más humilde sierva, la más leal de sus súbditos, plasmando en los anales de la historia el ejemplo perfecto de sumisión con respecto al papado, que todos los fieles deberían imitar hasta la consumación de los siglos.

Un vínculo eterno

Ahora, considerando las reflexiones hechas hasta aquí, se corre el riesgo de pensar que, a pesar de muy hermosas, no pasan de ser divagaciones; o que esa sublime relación de la Virgen con el papado, si bien existiera, se limitó a los comienzos de la Iglesia y sólo al primer vicario de Cristo. ¡Qué ilusión!

En su trato con aquel que poseía las llaves del Reino de los Cielos, Nuestra Señora no sólo pensaba en él, sino en todos los que lo sucederían en el gobierno de la Iglesia hasta el fin del mundo. Asunta al Cielo y coronada Reina del universo, está siempre dispuesta a estrechar el vínculo que consolidó en la tierra con el papado, tendiendo su mano maternal a todos los pontífices que acuden a Ella y se abren a su influencia.

Batalla de Lepanto, de Jan Peeters el Viejo – Iglesia de San Pablo, Amberes (Bélgica); en el destacado, San Pío V reza a la Virgen por la victoria de las naves católicas – Basílica de María Auxiliadora, Turín (Italia)

María posee una íntima relación con todos los papas porque es Madre de la Iglesia.8 Para elucidar esta realidad, el Dr. Plinio9 recurre a una metáfora. Sería monstruoso imaginar a una madre que se considerara responsable solamente de una parte del cuerpo de su hijo. Una madre vela por la totalidad del que ha dado a luz, y por la cabeza con particular cuidado, porque de ésta depende la salud del cuerpo entero. Pues bien, como dice el Apóstol, Cristo «es la cabeza del cuerpo: de la Iglesia» (Col 1, 18) y si el Papa es Cristo en la tierra, también es la cabeza de la Iglesia, de donde se deduce que Nuestra Señora lo ampara y asiste de manera especial, como una madre a su hijo.

¿Qué habría sido de la Iglesia naciente si el primer Papa no hubiera buscado la dirección y la ayuda de María en medio de las adversidades? ¿Bajo qué escombros yacería la Esposa Mística de Cristo si San Pío V no hubiera recurrido con confianza a la Reina de las victorias, impetrando su poderoso auxilio en el combate contra los enemigos de la cristiandad? Ellos y muchos otros, como San León Magno, San Gregorio VII, el Beato Urbano II, Inocencio XI y San Pío X, comprendieron que, siendo las rocas sobre las que se había construido el edificio de Cristo, sólo alcanzarían el éxito bajo el patrocinio de la Virgen Santísima.

Nuevos cielos y nueva tierra

Haciéndonos eco de la esperanza de los santos apóstoles Pedro y Juan, todos «esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia» (2 Pe 3, 13) y en donde la nueva Jerusalén descenderá del Cielo, como una esposa que se adorna para su esposo (cf. Ap 21, 1-3). Esta esposa es imagen de la Iglesia santificada, es decir, completamente configurada con la Santísima Virgen; y los nuevos cielos y la nueva tierra son figuras del Reino de Cristo que se establecerá en el mundo, como fruto magnífico de la preciosísima sangre por Él derramada en la cruz.

No obstante, para que tenga lugar esa configuración marial del Cuerpo Místico del Redentor, es necesario que comience por la cabeza. Los sucesores de Pedro deben consumirse de ardor en su devoción a Ella y, como el primer Papa, hacerse esclavos de su amor.

Cuando haya, pues, un pontífice que se entregue así a María, con todo su corazón, Ella se dejará atraer a la tierra y establecerá finalmente, por acción del Espíritu Santo, los «cielos nuevos y una tierra nueva» que tanto anhelamos. ◊

Notas

1 Cf. Corrêa de Oliveira, Plinio. Conferencia. São Paulo, 21/9/1991.

2 Cf. Clá Dias, EP, João Scognamiglio. ¡María Santísima! El Paraíso de Dios revelado a los hombres. Lima: Heraldos del Evangelio, 2021, t. II, p. 526.

3 Cf. Scheeben, Matthias Joseph. A Mãe do Senhor. São Paulo: Cultor de Livros, 2017, p. 164.

4 Cf. San Francisco de Sales. «Sermon pour la fête de Saint Pierre». In: Œuvres Complètes. Annecy: J. Niérat, 1896, t. vii, pp. 37-38.

5 Clá Dias, op. cit., p. 503.

6 Cf. Idem, p. 531.

7 Cf. Idem, pp. 530-532.

8 Cf. Scheeben, op. cit., p. 160.

9 Cf. Corrêa De Oliveira, Plinio. Conferencia. São Paulo, 1/11/1966.