En la literatura brasileña hay un poema —Velho Tema I, de Vicente de Carvalho— que habla de la búsqueda de la felicidad en esta vida. Después de considerar las abigarradas amarguras y fracasos que pueblan la existencia de todos los hombres, el poeta pondera finalmente que la felicidad «no la alcanzamos / porque siempre está sólo donde la ponemos / y nunca la ponemos donde estamos nosotros».

Esta sabia consideración nos lleva a dirigir la mirada hacia las suaves recompensas que ofrece la vida y que no las aprovechamos cuando pasan por nuestras manos, envueltos tal vez en el torbellino de las preocupaciones mediocres.

Entre esos deleites puros que aparecen a lo largo de nuestro camino —y que tan a menudo despreciamos— están las impresiones primaverales que nos deja el contacto con las verdades sobrenaturales. No es raro encontrarse con gente que ante los diez mandamientos, por ejemplo, disciernen en ellos el eco de la voz divina. Con el tiempo, la belleza de su formulación se hace explícita mediante la razón, paso seguido de la adhesión o del rechazo, obrado por la voluntad.

Rescatemos, pues, una de esas inocentes luces que quizá iluminaron nuestra infancia, a partir de consideraciones hechas por el Prof. Plinio Corrêa de Oliveira durante una conferencia para jóvenes discípulos.1

Diez mandamientos, ¿para qué?

¿Cuál es el propósito de los diez mandamientos? ¿Los inventó Dios en el momento en que escribió las tablas de la ley y se las entregó a Moisés? Claro que no. Antes de diseñarlas en las piedras del Sinaí, ya las había grabado en el corazón de Adán en la forma de la ley natural.2 Por eso, aunque pasen millones de años y el progreso técnico-científico alcance niveles inimaginables, «las palabras majestuosamente sencillas del decálogo desafiarán, inmutables, todos los tiempos».3

Según se narra en el Génesis, Dios creó los cielos y la tierra con todo lo que hay en ellos. Dio a cada ser atributos que le permiten moverse de acuerdo con su propia naturaleza y entrar en una colaboración perfecta, de la que resulta el orden de la creación. Los animales, las plantas e incluso los cuerpos siderales, todos se mueven sin causarse daño entre sí, cumpliendo su finalidad.

En el paraíso, Adán era rey por naturaleza; debía actuar en consecuencia de esa responsabilidad y conforme a la condición de los seres gobernados por él, conocidos en profundidad. Al obrar de esta manera, ponía en marcha la inmensa perfección de toda la creación. Sin embargo, pecó, actuando no sólo contra la armonía existente en él y en los seres que lo rodeaban, sino, sobre todo, en desacuerdo con la naturaleza de Dios, de quien había recibido tantas pruebas de bondad.

El amor divino, no obstante, engendró nuevas formas de atraer a la humanidad caída, dándoles los mandamientos, preceptos que el hombre ya conocía por su naturaleza, pero que para cumplirlos habría de luchar después de que el demonio sembrara en él la ley de la concupiscencia.4 Así, para reconducirlo al bien, el Creador le presentó por escrito las leyes ya impresas en su alma, las cuales también manifestaban la armonía del orden del universo y el plan divino para la creación.

Se puede ver, por tanto, que el magnífico conjunto de las leyes divinas no representa una serie de prohibiciones provenientes de un Dios resentido por la desobediencia original. En realidad, nace de su infinito amor por las criaturas y su práctica expresa la aceptación que el hombre da a esta suprema caridad.

Es propio del amor transformar al amante en el amado. Si amamos las cosas viles, nos transformamos en ellas; pero si amamos a Dios, nos hacemos divinos.5 El pecado, entonces, es un acto de rebelión contra el amor divino que desciende hasta nosotros, una violación del orden que éste establece. Y aquí se explica plenamente el porqué de los diez mandamientos: mantener la fidelidad del hombre al amor de Dios y a los designios que Él tenía cuando lo creó.

En lo alto del Sinaí, el Señor le entregó a Moisés dos tablas. En una estaban inscritos los tres primeros mandamientos, que son concernientes a Él; en la otra, aquellos que sirven para ordenar las relaciones humanas según sus designios.

El hombre ante lo divino

La creación misma, con sus múltiples perfecciones, nos revela quién es Dios: suma perfección, suma sabiduría, suma bondad, suma justicia, ¡supremo en todo! Ahora bien, siendo Dios quien es y siendo nosotros lo que somos, debemos amarlo sobre todas las cosas. Ahí está, pues, el primer mandamiento. Quien niega cualquiera de los mandamientos que le siguen, básicamente está negando este primero, porque todos son consecuencia suya.

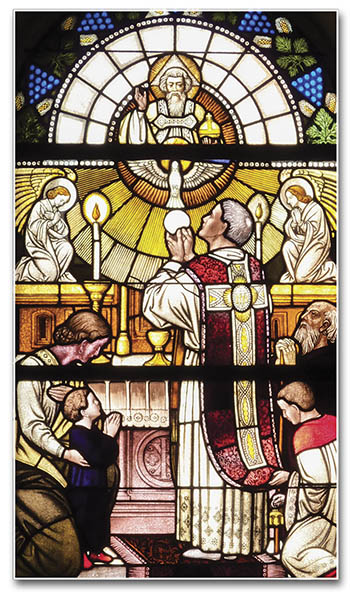

Celebración de la santa misa – Iglesia de San Egidio, Oberdrees (Alemania)

Si realmente amamos a Dios, nunca pronunciaremos su santo Nombre en vano, porque, siendo Él tan supremo, hacerlo sin que haya razones a la altura ya es una falta de respeto hacia Él. Por lo tanto, nunca blasfemes, nunca mencionemos este santo Nombre en conversaciones ligeras, en burlas, en bromas.

Al hacer alusión a Dios, el precepto alude en cierto sentido a quienes tienen una relación particular con Él y, por eso, las cosas terrenales y celestiales muy sagradas tampoco deben ser nombradas en vano, porque participan de alguna manera de la dignidad divina. Ante todo, los Santísimos Nombres de Jesús y de María merecen todo respeto.

El Dr. Plinio toma tan en serio las consecuencias de este mandamiento que condena la costumbre, muy arraigada en nuestros días, de mencionar a las autoridades sin el adecuado pronombre de tratamiento, como, por ejemplo, referirse al sumo pontífice, a un cardenal, a un obispo o a un sacerdote sólo por su nombre civil. Extiende esta prerrogativa incluso a la familia: debido a la veneración especial que los hijos deben a sus padres, nunca deben llamarlos por su simple nombre, sino más bien padre y madre.

El tercer mandamiento nos dice que guardemos los domingos y fiestas de precepto. ¿Qué relación tiene esto con Dios? En esos días, Él como que les exige a los hombres un impuesto —no pensar en ganar dinero, no trabajar— que debe ser pagado en forma de… ¡descanso! Se trata de una manifestación de la bondad del Altísimo, que se inclina sobre cada uno de sus hijos, haciéndoles sentir que Él es Padre. Además, en estas ocasiones flota siempre en el ambiente una bendición, algo de festivo, de distendido, de clemente. Es la manera maravillosa que tiene Dios de recaudar un impuesto.

Patrón de todo poder que hay en la tierra

Honrar al padre y a la madre es consecuencia del orden natural establecido por Dios. Nuestra alma ha sido creada directamente por el Altísimo y soplada en el cuerpo que generan nuestros padres; la acción principal es suya, pero nuestros padres, de algún modo, colaboran en esta obra creadora. Por lo tanto, si es cierto que no puedo ofender de manera alguna a Dios que es mi causa, por una razón menor, pero enteramente verdadera, no puedo ofender a mis padres que también me originaron.

El Dr. Plinio presenta una hermosa metáfora para ilustrar este mandamiento. Imaginemos que un hábil escultor talla en piedra una bella estatua, representando a un ser humano en su máxima perfección. Por un milagro, la estatua cobra vida y comienza a pensar, hablar, moverse y actuar de forma independiente. Sin embargo, en un momento dado se rebela contra su escultor y lo abofetea. «¡¿Cómo?! ¿Una estatua, que he hecho yo, me da una bofetada?» La indignación del artista está justificada. Pues bien, con mucha más razón un hijo les debe su existencia a sus padres. Así se presenta el precepto: «Honrarás a tu padre y a tu madre».

Por otra parte, la patria potestad constituye un patrón de todos los poderes que existen en la tierra, en los cuales hay algo de paterno si son bien comprendidos y bien ejercidos. La honra que les debemos a los padres es, en consecuencia, similar a la que nos lleva a respetar a las autoridades.

Escenas que representan el tercer y cuarto mandamientos – Iglesia de Santa María, Gdansk (Polonia)

Es natural que haya hombres que gobiernen a otros, pues, aun existiendo un grupo de personas imbuidas de excelentes cualidades y mucha buena voluntad, si no tienen quien las dirija, no podrán llevar a cabo una obra colectiva. Y como mandar es más que obedecer, el que manda debe ser respetado.

Sin embargo, si degradamos la autoridad divina negándole el amor que prescribe el primer mandamiento, ¿cómo puede permanecer intacta la autoridad humana? Imposible.

«Pediré cuentas de vuestra sangre…»

«No matarás» es el quinto mandamiento. ¿Qué implica este acto que, en sí mismo, provoca una repulsa en el hombre? Ante todo, cuando alguien se quita la vida o la de otro, está violando el orden natural para el que fue creado. Además, cuando se habla de quitar la vida, hay una referencia implícita a la vida del cuerpo y a la del alma, que es lesionada a través del escándalo, lo que implica cualquier acto que pueda llevar a otros a pecar. «El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Atenta contra la virtud y el derecho; puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual».6 ¿Existe un mal peor que éste?

Entre los numerosos ejemplos de homicidio narrados en la Sagrada Escritura, se encuentra el asesinato de Abel, a manos de Caín. Dios mismo denuncia con horror la perversidad de este fratricidio: «¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Por eso te maldice ese suelo que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano» (Gén 4, 10-11).

Se ve en estas palabras la intención divina de preservar la alianza con el hombre, entrelazándola con la protección contra la violencia asesina oriunda del pecado original. Este mandamiento prohíbe la práctica de la eutanasia, del suicidio, del homicidio y del aborto, preservando la dignidad humana.

El armonioso tesoro de la castidad

Los dos mandamientos que buscan ordenar la perpetuación de la especie humana en la tierra y asegurar la estabilidad familiar son el sexto y el noveno: no pecar contra la castidad y no codiciar la mujer del prójimo. Lejos de ser instrumentos de coerción para los hombres, les ofrecen la posibilidad de llegar a ser semejantes a los ángeles, prescribiendo sabiamente la constitución familiar, las relaciones entre los cónyuges, la castidad nupcial y la castidad perfecta.

Ambos mandamientos son acordes a la dignidad original del hombre, porque lo previenen contra los efectos tempestuosos de los instintos y placeres carnales, garantizando al mismo tiempo el desarrollo de la familia de manera sana y pura. Están en consonancia con la armonía puesta por el Creador en su obra y quedaron aún más justificados cuando Nuestro Señor Jesucristo instituyó el sacramento del Matrimonio.

La razón del «no robarás»

Un simple silogismo demuestra la belleza del séptimo mandamiento: el hombre es dueño de sí mismo y, por tanto, es dueño de su capacidad de trabajar; si es dueño de su capacidad de trabajar, también es dueño del fruto de su trabajo. De modo que nadie tiene derecho a quitarle lo que ha obtenido con su esfuerzo. Por eso: ¡«No robarás»!

Como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, el séptimo mandamiento, con miras al bien común, «exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de propiedad privada. La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo».7 Nuevamente, esto es resultado del primer mandamiento, ya que la preocupación es dirigir los bienes al Creador y al prójimo, para que se logre la finalidad para la cual existen.

Una prohibición que fomenta la virtud opuesta

Se nos dio la voz para decir la verdad. He aquí la justificación del octavo mandamiento: «No darás falso testimonio». La mentira —es decir, hablar u obrar contra de la verdad— induce a error y ofende el vínculo fundamental del hombre y de su palabra con Dios.8 En sentido contrario, la verdad implica la alegría y el esplendor de la belleza espiritual, además de expresar racionalmente el conocimiento de la realidad creada e increada, necesidad fundamental del hombre dotado de inteligencia.

Los mandamientos que contienen una prohibición fomentan la práctica de la virtud opuesta al vicio que condenan. Así, prohibir la mentira es exaltar el testimonio de la verdad, cuya forma más radical se llama martirio, cuando se da en favor de la fe.

Además, ese precepto condena el falso testimonio, el perjurio, la falta de respeto a la reputación ajena en forma de juicio imprudente, maledicencia o calumnia.

«No codiciarás los bienes ajenos»

Finalmente, el décimo mandamiento se centra en la intención del corazón y, junto con el noveno, resume todo el decálogo. Es decir, ni siquiera de pensamiento debemos desear un bien que le pertenece a otro y que no podemos adquirir. El hombre que practica plenamente este precepto se alegra de ver a otro cargado de bienes materiales o espirituales.

Este mandamiento condena la avaricia, la codicia, la envidia.

* * *

Esta sumaria meditación sobre las luminosas máximas divinas nos lleva a un movimiento de acción de gracias, porque revelan, sobre todo, el extremo cuidado de Dios por sus criaturas y nos hacen exclamar con el salmista: «¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para mirar por él?» (Sal 8, 5).

También se deduce que de la práctica de los diez mandamientos no depende sólo la salvación del alma, sino la felicidad temporal de la humanidad. O los hombres obedecen estas leyes divinas fundamentales o tendrán que resignarse a no disfrutar nunca de la tranquilidad, de la paz y de la alegría para las cuales fue creada su naturaleza. Por lo tanto, el cumplimiento del decálogo nos asegura el equilibrio de la vida presente. Y aquí está todo el alcance de los diez mandamientos: incluso si no existieran otras leyes, con ellos la existencia en la tierra sería casi el Cielo.

Es la búsqueda de esa verdadera felicidad plasmada en el alma de Adán, perdida por el pecado original y ofrecida nuevamente al hombre mediante la práctica de la ley divina, la que libera al hombre del apego inmoderado a los bienes de este mundo, le garantiza una amena relación con sus semejantes y le conduce a la plena bienaventuranza en la visión beatífica de Dios. Encontrémosla, pues, y nos preservaremos de la lamentación del poeta: la felicidad «siempre está sólo donde la ponemos / y nunca la ponemos donde estamos nosotros». ◊

Notas

1 Cf. CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferencia. São Paulo, 17/3/1987.

2 Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO. Decem legis præcepta expositio, proœmium.

3 TÓTH, Tihamér. Os Dez Mandamentos. 3.ª ed. Porto: Apostolado da Imprensa, 1966, p. 10.

4 Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO, op. cit., proœmium.

5 Cf. Ídem, ibídem.

6 CCE 2284.

7 CCE 2401.

8 Cf. CCE 2483.