En cierta continuidad con mi reflexión anterior sobre la necesidad de justicia y sus intrínsecas exigencias,1 me gustaría abordar ahora otro tema sensible y siempre actual: la libertad.

La ocasión

A primera vista, para la mayoría de la gente probablemente pasará desapercibida la íntima conexión entre esas dos columnas sobre las que descansa y toma impulso esa construcción nunca terminada, mientras dure nuestra peregrinación terrena, que es la vida —en la que no somos más que huéspedes—, la cual no olvidemos que es la única que se le da a cada uno para vivirla. Por otro lado, analizadas más de cerca, la justicia y la libertad son valores —¿bienes, ideales?— íntimamente conectados. Desde cierto punto de vista, forman parte de esos conceptos comparables a un pozo ante el cual uno puede detenerse y mirar la superficie del agua con sus eventuales reflejos, o bien decidir bajar para ir a ver qué hay en el fondo.

Aquí quiero detenerme de propósito en la superficie —que no quiere decir superficialidad—, consciente de que, precisamente reconociendo algunas verdades primarias, uno se da cuenta de que queda mucho por profundizar para madurar en torno a la justicia, a la libertad y, en particular, a la forma en que cada cual las conjuga en su propia existencia. Por consiguiente, un casi «cosquillear» la curiosidad, para impeler a sumergirse en lo más profundo de estas realidades tan significativas para todos y para cada uno.

Intento hacerlo sirviéndome de la serie de televisión Un profesor, adaptación al contexto italiano de una novela publicada en 2018 por H. Lozano, Cuando fuimos los peripatéticos. La novela de Merlí. En doce episodios —cada uno con título de filósofo— son narradas las vicisitudes del Prof. Balestra, un docente de Filosofía sui generis, que imparte clases en el tercer curso de un instituto de estudios científicos de Roma y que, con su forma de enseñar, fascina a sus alumnos con quienes generosamente comparte las peripecias propias de su edad, siguiendo a los más problemáticos y no aceptando que nadie se sienta abandonado en sus dificultades, las cuales, a esa edad, son vividas fácilmente como dramas insolubles o con «soluciones finales».

En esta historia se aprecia un creciente entendimiento recíproco, no obstante, basado en el respeto y la estima de los alumnos hacia el profesor, quien más allá de la manera nada convencional de relacionarse con ellos, aunque discutible, siempre ha ejercido su papel de educador, interviniendo e incluso corrigiéndolos —con todos mis respetos para los que aún creen en el lema «prohibido prohibir»…—, sin condenarlos nunca o hacerles sentirse condenados, pero llevándolos a evaluar su comportamiento, convencido de que en la escuela no puede haber «discriminación, prepotencia e ignorancia», ni cabida para una idea de libertad que en realidad no es más que la ley del más fuerte, de quien logra imponerse, dominar mediante alguna de las tantas formas que todos conocemos.

Jean-Jacques Rousseau: la libertad y las reglas

Después de una bravuconada de sus alumnos, que organizaron a escondidas una fiesta nocturna en la escuela, durante la cual uno de ellos estuvo a punto de morir por exceso de alcohol y drogas, el profesor decidió darles la clase en el Coliseo. Al entrar en el Anfiteatro Flavio, algunos estudiantes le preguntaron por qué los había llevado a ese sitio tan famoso para la lección. La respuesta del profesor es desconcertante para quienes se han dejado convencer de que el cristianismo es sinónimo de represión: «¡Porque era el lugar de tortura de los inocentes y aquí los cristianos pagaron con la vida el precio de su libertad!2 De hecho, os traje aquí para hablaros de justicia e injusticia, pero sobre todo del abuso de la libertad y sus consecuencias, a la luz de lo ocurrido en la fiesta. Lo haré valiéndome del pensamiento de un filósofo que me gusta mucho, Rousseau. Dice él que todos los seres humanos, individualmente, son libres, sin embargo, deben respetar las normas. Ahora, me pregunto: ¿es posible ser libre con reglas que se han de cumplir? Os hago esta pregunta en vista de la bravuconada de la fiesta en la escuela. ¿Creéis que lo que hicisteis puede considerarse verdadera libertad?».

Le respondieron que así lo pensaban antes de los hechos, pero ahora absolutamente no, dado el lío que montaron y las consecuencias que todos tendrían que soportar. Entonces el profesor les hace notar que, en base a su reacción, estaban de acuerdo en que lo que han hecho no podía considerarse verdadera libertad e insistió en preguntarles por qué. La respuesta de una alumna con la cabeza gacha, refrendada por la clase, especialmente por Giulio, el chico que casi se muere, es significativa: «¡Porque no nos aportó nada bueno!».

Entonces el profesor les hizo comprender que, por eso, frente a Rousseau, aparecerían como personas no aptas para convivir pacíficamente con los demás, porque eran incapaces de entender las consecuencias de sus propios actos y, sobre todo, de asumir la responsabilidad por ellos. Conmocionados y benéficamente humillados por una corrección que les hizo tomar conciencia de sus errores, los alumnos le pidieron ayuda al maestro para reparar el daño causado. A lo que él les contestó: «Chicos, la libertad no significa hacer estupideces y más estupideces sin importarnos lo que pase, sin pensar en las consecuencias para nosotros y para los demás. La verdadera libertad es la autodeterminación, es decir, la capacidad de corregirse uno mismo. No puedo indicaros una solución, porque la tenéis que buscar dentro de vosotros mismos, usar el cerebro y mirar profundamente dentro de vosotros mismos. Y solamente allí es donde encontraréis vuestra verdadera libertad».

He aquí una invitación, a fin de cuentas, y aunque no se diga explícitamente, a actuar en virtud de una conciencia formada, con todo lo que esto significa,3 algo bien diferente a dejarse llevar por reacciones instintivas, basadas en las emociones del momento o por sentimentalismo.

Una lección para todos

Creo que todos podemos aprender algo a partir de las simples bromas de este atípico profesor. ¿Qué provecho podemos sacar de esta historia, aunque sea permaneciendo en la superficie del agua, con respecto a la justicia y a la libertad? Si bien son frecuentes, principalmente en nuestros tiempos, los casos en que se confunden los juicios y se trastocan los valores, me parece que se pueden dilucidar algunas verdades de mero sentido común. Simplemente trato de señalarlo sin ninguna pretensión, con el único propósito, como decía más arriba, de despertar la legítima curiosidad, que en este caso Santo Tomás de Aquino4 llamaría más propiamente studiositas.

La primera verdad es la necesidad de contar con buenos y sanos educadores a todos los niveles, comenzando por los padres, que no confundan tareas y roles y sean capaces de ser verdaderos guías y no meros espectadores —comúnmente disfrazados de «amigos»—, con la falsa justificación de que cada uno debe ser el «principal formador de sí mismo». ¡Sacrosanta verdad, pero siempre que la persona haya sido educada en esto! Como ya nos lo recuerda la etimología del término: educere, o sea, sacar hacia afuera, dirigir. Por lo tanto, ayudar a sacar lo mejor que hay dentro de cada uno, pero que no sale por la fuerza de la inercia o por arte de magia, sino con un compromiso diario, que mucho le debe a quienes están a nuestro lado para formarnos y madurar, especialmente en los años de la infancia y luego de la adolescencia.

El compromiso de quienes están llamados a educar es, pues, esencialmente, el de promover, si es posible «imponiéndose» con el ejemplo, lo que no significa ser o pretender ser perfectos, sino simplemente ser honestos, sin tener miedo de mostrar sus propios límites, sus propias contradicciones, dejando claro que la bondad de lo que les es indicado o enseñado ni siquiera depende de la coherencia de quien se lo indica o enseña. Entender, por ejemplo, que respetar la propiedad ajena es un valor que no se cuestiona por el hecho de que quien me lo enseña sea un ladrón, ¡sigue siendo una verdad y un valor en sí mismo, venga de quien venga!5 Todo formador tiene como tarea —que lo define y da sentido a su existencia— favorecer la capacidad de razonar de aquellos a quienes está llamado a formar, concienciándolos de que al final toda elección no puede ser irreflexiva, ni el resultado de reacciones instintivas, pues siempre conlleva consecuencias para uno mismo y para los demás, y esto no deja lugar al «no pensamiento» reprochado varias veces por el Prof. Balestra a sus alumnos. Esta es la verdadera autoridad, que no necesita ser impuesta, sino que se autoimpone, porque es percibida como lo que debe ser, capta la razón de su propia existencia: hacer crecer a las personas (auctoritas, de augeo, acrecentar).

La segunda verdad sobre la libertad, en sí misma y en su necesaria articulación con la justicia, concierne a todos y para toda la vida. Cada uno está llamado a no olvidar que educarse a ser libres es una tarea diaria en la medida en que existen el bien y el mal y siempre estamos llamados a elegir entre uno y otro (cf. Dt 30, 15; Am 5, 14-15) que el peligro de confundirlos es una realidad (cf. Is 5, 20) y por eso debemos tener claro en qué consisten —«Jesús [a los escribas y fariseos] les dijo: “Os voy a hacer una pregunta: ¿Qué está permitido en sábado?, ¿hacer el bien o el mal, salvar una vida o destruirla?”» (Lc 6, 9)—, y que, a pesar de esto, experimentamos constantemente con San Pablo que «quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance es hacer el mal» (Rom 7, 21) y nos encontramos haciéndolo más allá de toda buena intención. De hecho, ser libre no significa hacer siempre lo que uno «siente», enmascarando tal actitud incluso de coherencia.

así también, en la vida en sociedad no hay libertad sin reglas

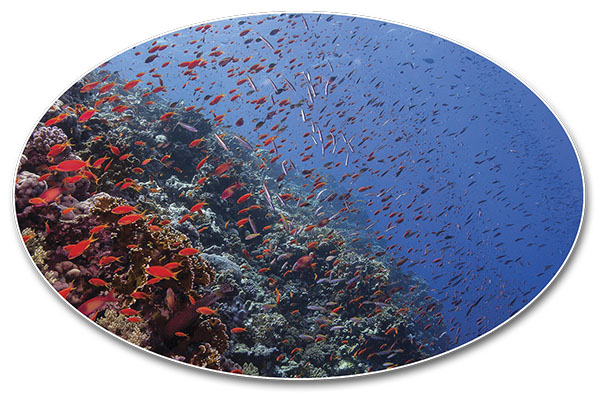

Cardumen de anthias – Mar Rojo (Egipto)

La verdadera libertad no consiste en el mero libre albedrío, es decir, en la posibilidad de elegir, sino sobre todo en elegir el verdadero bien a la luz del cual se hace comprensible y hasta obligatorio renunciar a lo que no se realiza. Así que la verdadera libertad se compone de la libertad de elegir, de una libertad para el bien y de una libertad de todo lo que no lo permite. Descubrir que en realidad se puede ser libre verdaderamente —como recordaba el profesor a sus alumnos mientras enseñaba a Rousseau (¡enorme incoherencia, pues éste abandonó a sus hijos, violando todas las reglas!)—, sólo a condición de observar las reglas que son casi siempre una exigencia de plena realización y no de imposición extrínseca.6

Algunos ejemplos sacados de la vida cotidiana quizá ayudarán a comprender mejor que no hay libertad sin reglas. Tomemos el caso de alguien que pretende conducir un vehículo o del que quiere ser submarinista. El primero sabe muy bien que debe echar gasolina al coche si quiere que arranque; el segundo, que ama escudriñar las profundidades del mar, sabe que debe hacer la descompresión al subir, si quiere volver a ver esas profundidades. Ambos, ciertamente, no consideran que poner gasolina y observar los tiempos de descompresión sea una limitación a su libertad. Seguirán siendo libres de ir en coche o en bicicleta, de bucear con las bombonas bajo el agua o de quedarse en la playa a tomar el sol; creo y espero que nadie se sentirá coartado por seguir las reglas de ir en coche o sumergirse bajo el agua: parar para repostar o hacer la descomprensión.

Más allá de estos ejemplos obvios, sin embargo, se vislumbra que la verdadera libertad se alcanza respetando necesariamente las exigencias de la naturaleza humana y las de los demás, reconociendo a todo y a todos lo que le es debido, realizando así aquella justicia sobre la cual sólo puede darse la convivencia pacífica (cf. Is 32, 17). Un dar, por tanto, a «cada uno lo suyo», que define la justicia, como una medida que necesariamente debe realizarse antes de poder pensar, hablar, esforzarse y realizar la caridad, que como tal no es otra cosa que aquello desmesurado que presupone la plena realización de la medida —según el filósofo de la ley italiano S. Cotta.

«Espacio-tiempo»

Por consiguiente, es verdad que el hombre nace libre —para quien cree que fue creado libre por Dios, un don inimaginable porque conlleva la posibilidad de rechazar su amor— y podemos hacer casi todo, pero una cosa es segura: no todo lo que hago es bueno para mí y para los demás y me realiza en mi dignidad de persona (cf. 1 Cor 10, 23). Así que ser instruido y educarse a lo largo de la vida para vivir como personas libres no es opcional, sino necesario, si no se quiere desperdiciar este don, convenciéndose erróneamente de que sólo haciendo lo que se quiere se es feliz, excepto descubrir, generalmente cuando ya es demasiado tarde, que hemos hecho algo malo o que en realidad nos hemos convertido en esclavos, como en el caso de los que se drogan o son adictos a otra cosa o persona (cf. 2 Pe 2, 19). Apasionante aventura que estamos llamados a vivir sintiendo el espacio y el tiempo — como canta F. Gabbani en la canción elegida como banda sonora de la serie Un profesor— que se nos brindan como una oportunidad que no debemos perder, pese a las dificultades y los fracasos, porque: «En la confusión. Miles de millones de personas. Sólo una oportunidad aquí abajo. Entre el azul y el agujero de la capa de ozono. Entre John Lennon, Paul y Yoko Ono. El pasado no olvida. El futuro hace gimnasia. Se prepara todos los días para ti».

Un futuro que, no obstante, comienza en esa aventura que muchas veces empieza cuesta arriba todos los días de la vida y que a pesar de todo y de todos es fantástica y fascinante, como cantaba A. Venditti en 2003: «A veces creo que se acabó. Pero ahí es cuando comienza la escalada. Qué gran historia es la vida. Qué historia tan fantástica es la vida».

Seguramente, educar y educarse en la justa libertad cambia la calidad de vida hoy y prepara un futuro mejor, un futuro que, sin embargo, no aparece por arte de magia, sino que hay que prepararlo con el aporte de todos, empezando por el ahora de cada uno, no mañana. ◊

Notas

1 Cf. ESPOSITO, OP. Bruno. «Ci sarà pure un giudice a Berlino!» In: www.padrebruno.com.

2 A este respecto, es imposible no recordar lo que fue escrito en la segunda mitad del siglo II, en la Carta a Diogneto: «Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan, como otros, una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte, siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida y, sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros; toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros; toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el Cielo. Obedecen las leyes establecidas, y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos, y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte, y con ello reciben la vida. Son pobres, y enriquecen a muchos; carecen de todo, y abundan en todo. Sufren la deshonra, y ello les sirve de gloria; sufren detrimento en su fama, y ello atestigua su justicia. Son maldecidos, y bendicen; son tratados con ignominia, y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen el bien, y son castigados como malhechores; y, al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los persiguen, y, sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad» (CARTA A DIOGNETO, c. V).

3 Sobre este argumento, remito a los siguientes números del Catecismo de la Iglesia Católica: 33; 1706; 1749; 1776; 1778; 1783-1784; 1860; 1962.

4 Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. II-II, q. 106, a. 2.

5 «Toda verdad, quienquiera que la diga, procede del Espíritu Santo» (SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. I-II, q. 109, a. 1, ad 1).

6 Es interesante señalar lo que decían los romanos acerca de las normas jurídicas: «Regla es lo que expone brevemente la cosa tal cual es; el derecho no emana de la regla, sino que ésta procede del derecho establecido» (Digesto. Paulus, 16, ad Plaut.). Santo Tomás, hablando de lo que distingue la acción humana, afirma: «Así como vemos en las cosas artificiales que todo trabajo se considera bueno y recto si se lleva a cabo según las debidas reglas, así también la acción del hombre se considera correcta y virtuosa cuando se ajusta a las reglas de la caridad divina» (Opuscoli Teologici, II, 1137).