Siglo XXI. Época en la que la existencia del hombre se ha vuelto más fácil en todo gracias al abrumador progreso de la ciencia, y casi todas sus necesidades son satisfechas de una manera sencilla y rápida. No obstante, hay una fatalidad que la tecnología, por muy avanzada que esté, no puede evitar: ¡el fracaso! Es imposible encontrar a alguien que no haya fracasado alguna vez en su vida.

Sin embargo, esa palabra puede provocar miedo e incluso pánico… En un mundo que se ha olvidado de Dios, cuesta entender que la desgracia, el sufrimiento y las pruebas lleguen a ser un medio con el cual Él manifiesta su amor por nosotros.

Pero ¿por qué el Creador ha elegido ese instrumento? ¿Qué beneficio puede obtener el hombre con esas contrariedades? ¿Es posible, realmente, que haya grandeza en algo tan repulsivo para nuestra naturaleza como el fracaso?

La grandeza originaria del primer hombre

Para dilucidar esta cuestión, remontémonos al comienzo de la humanidad. Dios habría creado al hombre para que gobernara (cf. Gén 1, 26). Lo introdujo en el Edén (cf. Gén 2, 8) para que dominara a todos los seres, los cuales estaban sujetos a sus órdenes. Ahora bien, podemos conjeturar que Adán percibía esta armonía imperial dentro de sí y contemplaba en la naturaleza el reflejo de la generosa magnificencia del Omnipotente. Esa sensación interna producía en su espíritu un deleite lícito de la grandeza que Dios había puesto en él. Se sentía como el monarca minor del orden de la creación y se consolaba siendo una irradiación de ese atributo divino.

¿De dónde procedía la grandeza de Adán? De la unión que poseía con Dios, porque había sido creado a su imagen y semejanza (cf. Gén 1, 26). Por lo tanto, la magnificencia tenía una relación muy íntima con su vocación, pues él representaba, de manera especial, la grandeza del Altísimo en el universo material.

Imaginando un proceso de decadencia

Al contemplar la predilección que el Señor había depositado en el primer hombre y ver cómo éste terminó ofendiéndolo, es difícil no admitir que existiera un proceso anterior que predispusiera a Adán al pecado. Convivir en intimidad con Dios todos los días y caer, de repente, en una falta gravísima, no parece admisible. ¿Cómo se produjo esta decadencia?

Las Escrituras son bastante sucintas en la descripción del pecado original, y no proporcionan indicios de cómo el primer hombre habría comenzado su declive. En consecuencia, nos vemos libres para plantear hipótesis con base en los diversos procesos de decadencia espiritual catalogados a lo largo de la historia. Podríamos suponer, por ejemplo, que Adán estuviera pasando por una noche oscura del espíritu.1

Adoptando esta hipótesis, deberíamos imaginar que el padre de toda la humanidad vagaba por el paraíso, rezando y pidiendo a Dios que se manifestara. No obstante, cuanto más suplicaba, menos parecía que era escuchado, porque el Creador ya no bajaba a la hora de la brisa de la tarde para conversar (cf. Gén 3, 8), ya no le hablaba al corazón ni siquiera a través de inspiraciones sensibles de la gracia. No había nada que consolara su alma. Adán estaba completamente deshecho, desorientado en medio de su aflicción y sin saber a quién acudir. ¡Dios «lo había “abandonado”»!

Al no tener ya el consuelo de la convivencia sensible con su Señor, el hombre se ponía a extraer la «fragancia» de la presencia que Él había dejado en la naturaleza. La creación era como un álbum de fotos que le hacía acordarse de Dios y de las numerosas gracias que había recibido en su relación con Él. De esta forma trataba, en cierto modo, superar la tremenda sensación de aislamiento por la cual estaba pasando.

Cómo se habría aprovechado de esto el demonio

El demonio —como extraordinario psicólogo— diagnosticó el estado en el que el primer varón se encontraba y, sin duda, trató de sacar provecho de ahí.

La creación de Adán – Museo de la catedral de Milán (Italia)

Trabajó sus sentidos externos e internos con la intención de agudizar su sensibilidad en relación con las maravillas del orden de la creación. Al principio, debió haber deslumbrado a Adán resaltando los aspectos naturales de las bellezas del paraíso, relegando a Dios Creador a un segundo plano, y luego, con el paso del tiempo, haciendo que lo pusiera al margen de sus consideraciones. Fue lo que probablemente ocurrió… Nuestro primer padre ya no admiraba en el mundo los reflejos divinos, sino que se deleitaba con los esplendores de cada criatura en sí mismos, como si estas cualidades le reflejaran a él, hombre, y no a Dios.

El terreno estaba listo para que el demonio le hiciera dar un paso más hacia el fruto prohibido.2

La autosuficiencia lleva a la mediocridad

Adán empezó a vivir una rutina independiente de Dios, de «ateísmo práctico», podríamos decir. Creía en Dios e incluso le dirigía plegarias, pero no lo tenía presente en sus quehaceres durante el día, no recordaba las gracias recibidas, alimentaba cada vez más la confianza en sí mismo, que le daba una sensación de autodominio, de fortaleza y de superioridad.3 Finalmente, había encontrado un término medio entre el rechazo a Dios y la grandiosa vocación que poseía. En una palabra, había caído en la mediocridad.4

El demonio sólo le presentó el fruto prohibido a Adán cuando percibió que se había acostumbrado a un estado de predisposición al pecado, es decir, de confianza en sí mismo, falta de vigilancia y visión naturalista.

Luego la tentación había sido «tallada» a la medida de Adán; y el fruto prohibido era la «consolación» que el demonio daba a su probación y la respuesta a sus anhelos: «Seréis como Dios» (Gén 3, 5). Esto es, se trataba de la consumación de una vida en que Adán ya no necesitaría de Dios. Al bastarse a sí mismo, se convertiría en el modelo y señor de la creación. Y la conclusión de la historia es conocida…

¿Cuál fue la falta de Adán?

¿En qué consistió, entonces, el pecado de Adán?

Sería ridículo pensar que, por el simple hecho de comer una fruta, toda la humanidad viera cerradas las puertas del Cielo. Por supuesto que hay un pecado más profundo detrás de esto. El acto material, representado por la ingestión del alimento prohibido, fue una mera consecuencia de esta disposición anterior.5

No hay duda de que si «el principio de todo pecado es el orgullo» (cf. Eclo 10, 15 Vulg.), fue éste, en última instancia, la causa de la falta de nuestro primer padre. Por cierto, ésa es la opinión corriente entre los Padres de la Iglesia.6 Sin embargo, hay otro aspecto a resaltar en este capítulo del origen de la humanidad.

Cuando Adán consintió en la execrable ofensa a su Padre, completó el proceso de olvido del Creador por el cual ya estaba pasando: explícitamente rechazó ser hijo y esclavo, para ser señor; rechazó ser asumido por la grandeza de Dios, para exhibir su falsa grandeza; rechazó la Luz increada, para manifestar su brillo personal. Deseó igualarse al Altísimo, apropiándose de los dones recibidos, para vivir de la magnificencia que pensaba que poseía. Por lo tanto, formalizó su pretendida independencia de Dios para seguir su propio camino.7 Ahora bien, al comienzo de este artículo vimos que la grandeza de Adán le venía del hecho de ser propiamente un vicario del Creador en el universo. Así pues, al rechazar esa unión con el Señor, su pecado atentó directamente contra la grandeza.

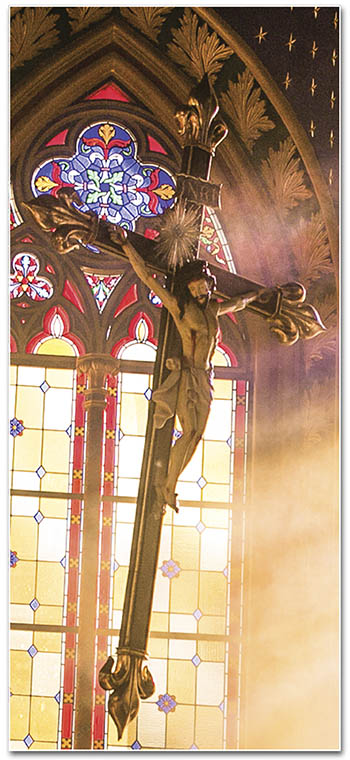

Crucifijo de la basílica de Nuestra Señora del Rosario, Caieiras (Brasil)

La grandeza a la que todos estamos llamados

Sería posible dividir la humanidad con base en este criterio: los que reconocen su nada y se dejan asumir enteramente por la Grandeza increada que es Dios; y los que la rechazan, para realizar su propia grandeza.

Todos los hombres están llamados a ser grandes, conforme sus condiciones y según la vocación de cada uno. La grandeza no es un privilegio de los monarcas o de los que estuvieron llamados a desempeñar una misión de prestigio en la sociedad. Poseerla no se resume en vestir rica indumentaria y participar en pomposas ceremonias; no se traduce en conquistas fabulosas, obtenidas por intrépidos generales al frente de ejércitos invencibles.

Sin embargo, la grandeza sólo adquiere su plena estatura en la medida en que el hombre se une a Dios. Toda gloria humana, al margen de esta relación divina, son efímeros fuegos artificiales que al principio impresionan, pero que el viento de los acontecimientos hace desaparecer de los cielos de la historia.

La grandeza de Dios es perenne y se manifiesta, sobre todo, en el infortunio, en el fracaso, en la aparente derrota. A menudo, lo que parece ser un desastre a los ojos humanos constituye un triunfo a los ojos divinos, «pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres; y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres» (1 Cor 1, 25). El mayor ejemplo de esta realidad lo encontramos en Nuestro Señor Jesucristo, la Grandeza encarnada, rechazada y crucificada, pero pronto victoriosa.

Podemos decir que el Creador eligió el fracaso como medio para restaurar y recuperar la grandeza que el hombre poseía originalmente, porque es en el crisol del holocausto donde se revelan los quilates del alma humana, es en el estertor del sufrimiento enfrentado con magnanimidad donde brilla la verdadera grandeza.

En nuestra debilidad se manifiesta la grandeza

Además, cuando se presenta la flaqueza humana, se crean las condiciones para la manifestación de la grandeza sobrenatural, como afirma San Pablo: «Se siembra un cuerpo sin gloria, resucita glorioso; se siembra un cuerpo débil, resucita lleno de fortaleza» (1 Cor 15, 43). Por eso nos es de enorme beneficio sentir nuestra propia debilidad, ya que así nos preparamos para reconocer más fácilmente que las obras grandiosas que hacemos no vienen de nuestras cualidades personales, ni siquiera de las virtudes que podamos practicar, sino de una participación en la omnipotencia de Dios, como declara una vez más el Apóstol: «Me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo» (2 Cor 12, 9).

Todo hombre lleva en su interior la tendencia —intensificada por los efectos del pecado original— de apegarse a aquello que posee y, lamentablemente, hasta de aquello que no posee, pero cree que tiene. Y esa concepción distorsionada se manifiesta con frecuencia en la vida espiritual, incluso en los más fervorosos. Se concibe un método, se aplica el esfuerzo y, como resultado, uno piensa que puede alcanzar la santidad por mérito propio, casi diríamos «natural». La oración, según tal concepción, entra en la «composición» del progreso en la virtud como un elemento más entre otros tantos. Ahora bien, para sanar ese «virus», Dios permite fracasos monumentales que hacen que las personas se den cuenta de que sin Él no pueden hacer nada (cf. Jn 15, 5).

Por eso, nuestra vida en la tierra, para cada cual según su medida, es una alternancia de triunfos y fracasos, a fin de que, disminuidos los riesgos de apropiarnos de las dádivas divinas y creadas las condiciones para reconocer nuestra propia flaqueza, podamos servir de instrumentos eficaces para las grandiosas intervenciones de Dios. ◊

Gloriosa marca de las almas fieles

Aquel virginalísimo connubio de María y José consistía, sobre todo, en un intercambio de corazones por el cual las gracias que habitaban en el interior de uno eran experimentadas por el otro, permitiéndoles compartir los mismos anhelos. Mientras el Glorioso Patriarca se beneficiaba del manantial de gracias existentes en el Inmaculado Corazón de la Virgen, Ella recogía de su esposo las fuerzas, la determinación y la confianza que palpitaban en su ígneo corazón.

La grandeza de un alma no se mide tanto por los éxitos obtenidos en sus emprendimientos, sino por la serena humildad con que somete su voluntad a los designios divinos y por la determinación de seguir adelante con confianza, a pesar de sus propios fracasos, al considerarlos el mejor camino para alcanzar la victoria de Dios. Esta serenidad frente al infortunio es la gloriosa marca de las almas verdaderamente fieles.

La Virgen y San José son el augustísimo ejemplo de esta fidelidad, modestia y sublime disposición para cumplir la voluntad divina, incluso cuando ésta exija abrazar la tragedia y la derrota. Y sólo conseguirán seguir los pasos de estos santísimos esposos aquellos que se dispongan a recorrer este camino con generosidad, paciencia y constancia, aceptando todos los desastres y absurdos que el Señor quiera enviarles.

El fracaso que Dios pide hoy es siempre el prenuncio de la gran victoria de mañana. Aquellos que en medio del frío y la oscuridad de la noche de las pruebas y de las luchas interiores sepan mantener encendido el fuego de sus corazones con el calor de la confianza y la luz de la certeza de la victoria, serán dignos de contemplar, al rayar la aurora, el brillo esplendoroso de la Estrella de la mañana. ◊

CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio.

¡María Santísima! El Paraíso de Dios revelado a los hombres.

Lima: Heraldos del Evangelio, 2021, t. II, pp. 334-335.

Notas

1 Ésa es una prueba a la cual son sometidas las almas especialmente llamadas, que Dios quiere elevar a las más altas cumbres de la santidad y de la unión con Él (cf. ROYO MARÍN, OP, Antonio. Teología de la perfección cristiana. 4.ª ed. Madrid: BAC, 1962, p. 409). San Juan de la Cruz hace una minuciosa descripción de los terribles sufrimientos espirituales que la acompañan. He aquí una pequeña muestra: «Sombra de muerte y gemidos de muerte y dolores de infierno siente el alma muy a lo vivo, que consiste en sentirse sin Dios, y castigada y arrojada e indigna de Él» (SAN JUAN DE LA CRUZ. «Noche oscura». L. II, c. 6, n.º 2. In: Obras Completas. 2.ª ed. Madrid: BAC, 2009, p. 530).

2 Sobre la disposición de alma que precedió al pecado de Adán, San Agustín se expresa con estas palabras: «“El principio de todo pecado es la soberbia”. Y ¿qué es la soberbia sino el apetito de un perverso encumbramiento? El encumbramiento perverso no es otra cosa que dejar el principio al que el espíritu debe estar unido y hacerse y ser, en cierto modo, principio para sí mismo» (SAN AGUSTÍN. «La Ciudad de Dios». L. XIV, c. 13, n.º 1. In. Obras Completas. 6.ª ed. Madrid: BAC, t. XVII, 2007, p. 101).

3 «Cometió, diríamos hoy, un pecado de “naturalismo”; no queriendo recibir de Dios la norma de su propia vida, pensó que podía valerse por sí mismo (autosuficiencia), vivir su vida libre y felizmente» (BARTMANN, Bernardo. Teologia Dogmática. São Paulo: Paulinas, 1962, t. I, p. 450).

4 «La magnanimidad es una virtud que inclina a acometer obras grandes, espléndidas y dignas de honor en todo género de virtudes. Empuja siempre a lo grande, a lo espléndido, a la virtud eminente; es incompatible con la mediocridad» (ROYO MARÍN, op. cit., p. 547).

5 «No se llegaría a una obra mala si no hubiera precedido una mala voluntad” (SAN AGUSTÍN, op. cit., p. 101).

6 Cf. BARTMANN, op. cit., p. 448.

7 Santo Tomás de Aquino explica que la soberbia de Adán consistía en querer asemejarse a Dios de dos maneras. Una de ellas coincide con la que hemos expresado: «El primer hombre pecó sobre todo al desear la semejanza con Dios [también en cuanto] al mismo poder operativo, es decir, el poder según su propia naturaleza, obrar de modo que consiguiera la bienaventuranza» (SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. II-II, q. 163, a. 2).